La crisis de conciencia en los ‘60 y ‘70

En las décadas del ‘60 y ‘70, una parte significativa de la juventud universitaria argentina —especialmente la de clase media— atravesó un proceso de politización y nacionalización de su conciencia, impulsado por acontecimientos nacionales e internacionales. De la autocrítica reformista al Cordobazo, una historia de ruptura, compromiso y lucha contra la dependencia.

En la década de 1960, apenas cinco años después de la autodenominada "revolución libertadora" que derrocó al gobierno nacional, popular y constitucional del Gral. Juan D. Perón, distintos acontecimientos y fenómenos conmovieron a la sociedad argentina en general, cuya clase media, en especial uno de sus sectores más dinámicos -la ya por entonces multitudinaria juventud universitaria-, experimentó un fuerte y acelerado proceso de crisis y nacionalización de su conciencia, que mantendría su vigencia al menos hasta el 24 de marzo de 1976, cuando un nuevo proceso militar no solo hacía desaparecer treinta mil argentinos sino que barría con las grandes conquistas del movimiento nacional y del movimiento obrero en particular, y haría desaparecer del mapa político juvenil argentino la conciencia nacional adquirida hasta entonces.

Habían coadyuvado a ese proceso de crisis y concientización nacional colectiva posterior a 1955, la flagrante contradicción entre la exigencia de libertad al "régimen depuesto" (1946-1955) y el desencanto estudiantil con la dictadura instaurada por la "Revolución Libertadora" (ni revolución ni libertadora), que el mismo colectivo estudiantil, con pocas excepciones, había ayudado a instaurar.

A su vez, la instalación impropia a nivel país de una pseudodemocracia, con la proscripción de Perón y del Partido Peronista entre 1958 y 1966 (que se extendería sin solución de continuidad hasta 1973), fue también otra de las razones que harían entrar en contradicción la conciencia juvenil.

A nivel internacional, el proceso de descolonización del continente africano (1962-1975), la agresión imperialista en Vietnam (1963), la "Primavera de Praga" y el "Mayo francés" (1968), acrecentaron desde afuera la crisis de conciencia de los jóvenes argentinos.

Y a nivel latinoamericano, el triunfo de la "Revolución Cubana" (1959), con la figura del argentino Che Guevara entre sus filas; la instalación a su vez de gobiernos militares anti imperialistas en Panamá (Omar Torrijos, 1968), Perú (Juan Velazco Alvarado, 1968) y Bolivia (A. Ovando, 1969, y J. J. Torres, 1970); y como corolario de esa etapa, la llegada al poder en Chile a través del voto popular del socialista Salvador Allende en Chile, conmovieron a toda América Latina y en particular a los jóvenes ganados por los deseos de cambiar el mundo.

Sería fundamental en la nacionalización de las conciencias juveniles también, la significativa tarea del revisionismo histórico a nivel intelectual, que coadyuvó a la comprensión del peronismo como fenómeno histórico nacional y progresivo, cuestionando no solo la Revolución Fusiladora sino también tomando conciencia del modelo hegemónico pro británico representado por Rivadavia y Mitre, de la derrota provinciana y nacional en Pavón y de la instalación de la escuela histórica mitrista y antinacional bajo el paradigma cultural de "civilización y barbarie".

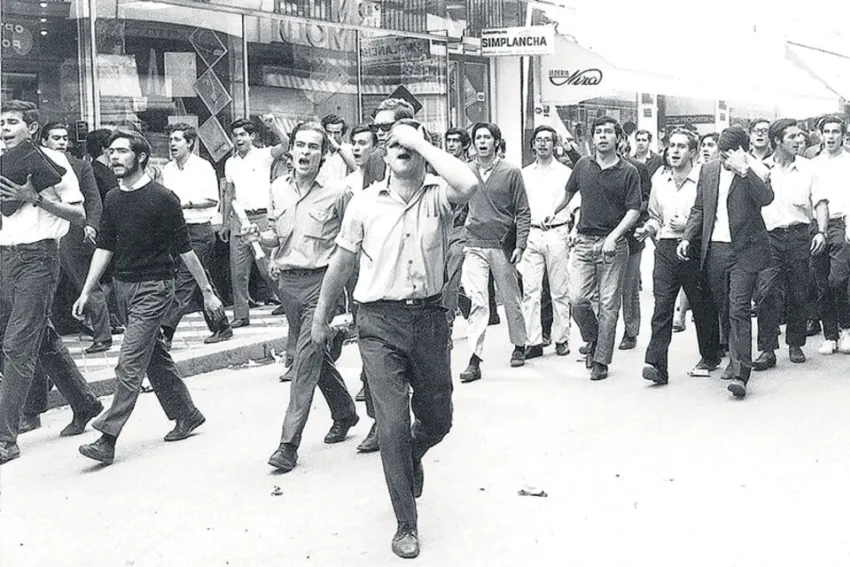

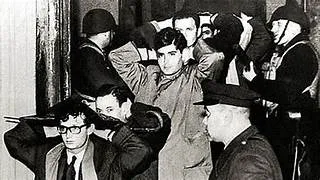

Asimismo, impactaría definitiva y fuertemente en la conciencia estudiantil la instalación de una nueva dictadura antipopular autodenominada "Revolución Argentina" (1966 – 1973), con la llegada al poder del general Juan Carlos Onganía en junio de 1966, cuya transparente expresión política podrían ver en la "Noche de los bastones largos" (julio de 1966) los hijos universitarios de los sectores medios, ahora ya sin vendas en los ojos ni anteojeras.

Esa política contra los sectores medios en particular sería complementada a partir de entonces por la política económica antinacional y anti obrera del ministro de Onganía Adalbert Krieger Vasena (1967-1969), que por oposición a ella daría fundamentos ciertos y serios a la unidad obrera estudiantil de la época, que culminaría en el "Cordobazo", en el marco de las grandes puebladas provinciales de 1969.

En medio de tales fenómenos y acontecimientos políticos desde 1955 a 1970, dos hitos a nivel universitario fueron la concreta expresión de aquella crisis y toma de conciencia nacional del movimiento estudiantil argentino: el Seminario Reformista de Actualización Doctrinaria de 1962 en Tucumán y el Xº Congreso Extraordinario de la Federación Universitaria Argentina (FUA) de 1970 en Córdoba.

El Seminario Reformista de Tucumán

El Seminario Reformista de Actualización Doctrinaria, como se le llamó, se llevó a cabo entre el 15 y 19 de agosto de 1962, siendo presidente de facto el Dr. José María Guido, después de que las Fuerzas Armadas desalojaran violentamente del poder al Dr. Arturo Frondizi (29/03/62).

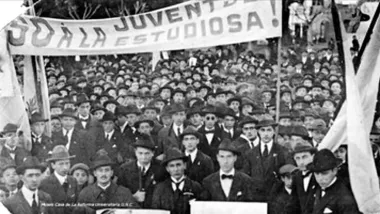

Como una vuelta auspiciosa a los días de junio de 1918, asistieron a dicho seminario "de valoración de 1918 y del Movimiento Reformista" 167 delegados de todas las regionales de la Federación Universitaria Argentina y observadores estudiantiles de Uruguay y Paraguay.

Los concurrentes al seminario respondían a dos grandes líneas político-ideológicas del movimiento estudiantil de aquel momento: los "reformistas clásicos" y los "reformistas críticos", que emitieron sus respectivos despachos: el Despacho Nº1 –más profesionalista– hacía hincapié en las reivindicaciones gremiales e institucionales de 1918 que no habían sido "suficientemente debatidas", tales como el cogobierno docente -estudiantil y el papel de los Centros y las Federaciones universitarias. El Despacho Nº2, en cambio, sin descartar los temas universitarios específicos, encaraba una profunda autocrítica del proceso histórico, asumiendo los graves errores cometidos por el movimiento estudiantil y su "incomprensión de los movimientos populares gestados en el país" (el yrigoyenismo y el peronismo), sin dejar de reivindicar las banderas históricas y el espíritu nacional, popular y latinoamericano de 1918.

Después de criticar la "primera desubicación" de 1930, cuestionaba la desubicación de 1945-1955, cuando la verdadera disyuntiva: "pueblo o anti-pueblo, imperialismo o anti-imperialismo" era reemplazada por otra disyuntiva falsa e impropia: "democracia o fascismo", y el reformismo hacía suya "la opción presentada por la oligarquía", colocándose "frente al pueblo", en tanto "profesores, estudiantes y la intelectualidad en mayoría se pronunciaban contra el peronismo".

Producto de la nacionalización y politización lograda en un sentido nacional, el Despacho Nº2 en Tucumán centraba su crítica declaración en la "necesidad de la interpretación histórica" del movimiento reformista, la relación estrecha entre "la Universidad y el medio", la disyuntiva política entre "revolución o reforma", la "desubicación histórica" del movimiento reformista en 1930 y la posición del reformismo clásico en el ‘45, la década peronista y el golpe de 1955.

En principio señalaba que "la vigencia de todo movimiento social o político depende esencialmente de la correspondencia que guarde con el estado de cosas sobre el que pretende actuar", pues "la universidad es un producto de la sociedad que la rodea", en tanto, a pesar de haber logrado algunos objetivos como autonomía, cogobierno, asistencia libre, etc., "no han sido modificados en forma sustancial los lazos que ligan a la universidad con la oligarquía dominante (y la cultura y el pensamiento extranjero) y se ve así neutralizado su objetivo último" que es "el retorno a los valores esenciales de la nacionalidad… la necesidad de entroncar su visión universitaria con la vivencia del país real", de manera tal que "pueda influir en la modificación del país y de su dependencia exterior, tanto en lo económico como en lo político y social".

El Xº Congreso Extraordinario de la FUA de 1970

En ese proceso de crisis y nacionalización de la conciencia de las clases medias y de creciente acercamiento obrero–estudiantil, entraría en la historia el Xº Congreso Extraordinario de la FUA de 1970 en Córdoba. Su declaración final -estando fresquito todavía el Cordobazo, que había logrado la unidad obrero–estudiantil como nunca en plena dictadura-, aprobó 16 tesis que, entre cosas, vinculaba la lucha del estudiantado a la crisis de dependencia y a las luchas del pueblo argentino por el pleno ejercicio de la "soberanía popular efectiva, la autodeterminación nacional, la planificación democrática de la economía y la unidad nacional de América Latina". Asimismo, remitía a la crisis de estructura dependiente de la Argentina y de la América Latina dividida, el origen de sus grandes problemas políticos, económicos y sociales.

Caracterizaba puntualmente esa estructura. Se atendían "las causas de la violencia social, de la dictadura oligárquica y de los antagonismos irreconciliables –hoy diríamos la grieta-, no por un problema de hombres ni de ideologías sino de intereses"; planteaba la necesidad de conformación de un frente nacional de todas las clases populares y rechazaba toda forma de participacionismo con "un régimen flagrantemente aislado de la voluntad general", al tiempo que rechazaba también cualquier opción civil "fraudulenta y proscriptiva (recordemos que Perón seguía proscripto), no menos oligárquica, disfrazada de seudo régimen "constitucional"", regímenes que estuvieron vigentes entre 1955 y 1973 mezclados con las dictaduras de entonces.

El movimiento estudiantil se reivindicaba también "parte indisociable de la lucha del pueblo argentino por sus objetivos históricos", entendiendo a su vez las libertades y derechos universitarios como "parte indisociable del sistema de derechos del pueblo".

El reformismo crítico reivindicaba a su vez "los jalones de la lucha social, democrática y antiimperialista del pueblo argentino en su rica y heroica historia desde los orígenes independientes"; "la lucha yrigoyenista por la soberanía popular y el sufragio"; "la tradición del 17 de octubre de 1945 con sus banderas de independencia económica, soberanía política y justicia social"; "las grandes jornadas de mayo, junio y septiembre de 1969", como así también "el reciente alzamiento de los pueblos del Norte postergado"; y "la tradición precursora y esclarecida de la generación reformista de 1918".

Recordaba que "el universitario no es un ser "culto", y por lo tanto rechazaba "toda pretensión de Universidad "elitista", reconociendo además que la generación reformista "proclamó la unidad inescindible entre nuestra condición de estudiantes y de ciudadanos", por lo que "no puede haber Universidad digna de ese nombre en un país erigido sobre la explotación y la dependencia", debiendo combatirse también "el academicismo de los clanes oligárquicos" y "la seudo ciencia de espaldas al país y sus luchas", entendiendo que "la cultura oficial no es portadora de conocimiento sino de mistificación al servicio de las clases dominantes, y las clases explotadas extraen de su propia experiencia las bases de un conocimiento desmistificado de la realidad y de una práctica liberadora", con lo que echaba abajo la pretensión universitaria de querer enseñarle al pueblo, en vez de aprender de él y enriquecerse con él y de su gran historia de conjunto.

Finalmente, los estudiantes se comprometían a superar las distorsiones políticas e ideológicas que condujeron a enfrentamientos con las grandes mayorías nacionales en 1930, 1945 y 1955, "traicionando en los hechos el programa de la Reforma del 18: antiimperialismo, unidad obrero estudiantil, que supone la comprensión y asunción por parte del movimiento estudiantil de la trayectoria histórica de la clase obrera real, en particular sus banderas de 1945, banderas que constituyen un jalón en el movimiento hacia la emancipación nacional y social".

De esa manera, el movimiento estudiantil de esas dos décadas históricas, ya nacionalizado en su conciencia, protagonizaría junto al pueblo argentino la lucha de resistencia que terminó derrotando a la dictadura de 1966 – 1973, arrancándole el llamado a Elecciones y el retorno del general Perón a la Patria.

Lo que pasó después forma parte de un presente que debemos dilucidar todavía.