Los frutos maduros del pensamiento heterodoxo

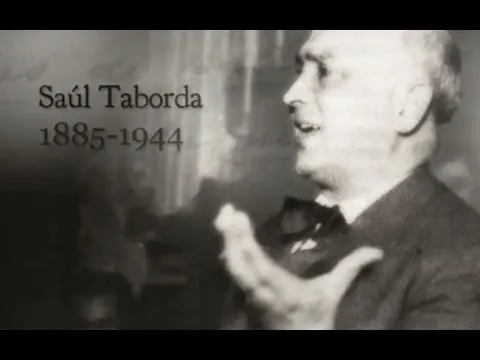

En plena efervescencia reformista y bajo el gobierno de Yrigoyen, Saúl Taborda publica un texto clave que anticipa los debates sobre soberanía, justicia social y moral pública. Una lectura imprescindible para entender las raíces intelectuales de la Reforma Universitaria y del pensamiento nacional posterior.

En el marco del gobierno democrático y popular de Hipólito Yrigoyen (1916 – 1922 y 1928 – 1930) y como eco anticipado de la rebelión universitaria de junio de 1918 en Córdoba, sale a la luz "Reflexiones sobre el ideal político de América Latina", fruto del nuevo pensamiento heterodoxo de principios del siglo XX. Su autor es Saúl Alejandro Taborda, uno de los ideólogos principales de la Reforma Universitaria, luego gran pedagogo y pensador nacional en los años del fenómeno social y la aparición de las ideas que preanuncian "FORJA", el cuestionamiento y demolición de la "década infame" y el nacimiento del peronismo.

En ese libro inicial del pensamiento político y filosófico tabordiano (Taborda había escrito otros de igual signo nacional y social, aunque de perfil literario), aparecen los temas que el intelectual provinciano y a la vez nacional en el sentido político del término, va a profundizar durante toda su existencia: "El Estado", "La justicia", "La política agraria", "La política docente", "La moral", "Rectificar a Europa", "Los síntomas del mal", "La beligerancia americana", "La democracia americana" y "El ideal político de la filosofía", entre otros.

Llama nuestra atención su teoría sobre "la moral", que resulta una verdadera perla del pensamiento nacional y heterodoxo de la segunda década del siglo XX.

Las dos morales

Sin duda, la creciente globalización económica y cultural reinante desde hace varios siglos, en la que Europa toda llevará la mejor parte, pues se beneficiaría mucho de la explotación de América y de otros Continentes, durante y después del período colonial español; y la falta de una profunda conciencia nacional de parte nuestra, que cuestionara acabadamente ese proceso, permitió, entre otras cosas, dejar entrar ciertos hábitos en la vida cotidiana y en la vida pública, que hoy forman parte de una de las manías políticas y sociales que rigen nuestro destino: la doble moral, la doble vara, el fariseísmo, la hipocresía política y social.

Con una anticipada visión de lo que significa la globalización de las costumbres y la transculturización, Taborda señalaba en su primer ensayo político y filosófico:

"Ha bastado que una parte de la población –y una parte del mundo-, sometiera a la otra parte a su servicio, para que las doctrinas morales se apresuraren a cohonestar (disfrazar o disimular), el régimen creado por la violencia y la coerción".

Recordemos como antecedente aquel viejo aforismo español: "Las órdenes del rey se acatan, pero no se cumplen".

Tan interesante como la tesis son los fundamentos de Taborda.

Al explicar las razones para reivindicar la soberanía política, económica, social, cultural y educativa de un pueblo y al mismo tiempo las razones de nuestro atraso y de nuestras desigualdades sociales, Taborda apuntaba en sus reflexiones de 1918:

"Por lo mismo que el trabajo es riqueza y la riqueza elemento de independencia, las normas de conducta lo han degradado siempre para degradar y debilitar a los vencidos que lo realizan", en un contradictorio juego de intereses a favor de los poderosos.

En el razonamiento de Taborda, "los hebreos" envilecieron el trabajo "con la bíblica mancha del castigo"; y la India "lo envileció relegándolo a los siervos"; asimismo, en la filosofía de Aristóteles, "su ejercicio corresponde a los esclavos", en tanto "la política y la guerra corresponde a los ciudadanos"; y Platón sostuvo la incompatibilidad de la virtud con "los trabajos mecánicos", razón por la cual "los comerciantes, los agricultores y los obreros" carecían "de los derechos del ciudadano"; por su parte, la legislación soloniana (en Grecia) obtuvo solamente "una relativa rehabilitación del trabajo"; Roma "afianzó su civilidad sobre la explotación de los vencidos"; la sociedad feudal "vivió a expensas del ruptarius, el que ruptura la tierra"; y los conquistadores de América condenaron a las "castas" (los "parias" de la tierra) a la encomienda, la mita, el yanaconazgo y "la llenaron de esclavos traídos de África", haciendo trabajar a todos ellos "en provecho de los señores"; mientras que en Estados Unidos la liberación de los esclavos "dio lugar a una guerra sin cuartel", y la igualdad nunca lograda siguió suscitando siempre mucha violencia, hasta hoy.

Pues bien, "de esta actitud universal consciente y deliberada –apenas terminada la Primera Guerra Mundial, deduce Taborda -han nacido dos morales, la una para los amos, la otra para los oprimidos". Así, "mientras la una enseña que una minoría del pueblo ha nacido para mandar, la otra enseña que la organización social es la más perfecta y la más justa". De acuerdo a "esta tradición no alterada en ningún momento de la historia… se han alimentado y se alimentan todavía las doctrinas morales". Al parecer, no se trataba sólo de una batalla cultural.

Ahora bien, si como aseguraba Hegel, los pueblos de este lado del Atlántico "perdieron su cultura al contacto con el espíritu de Europa", no resulta difícil inferir, como lo hace Taborda, que "los males domésticos de que adolecen los pueblos americanos son frutos morbosos de las costumbres europeas".

Aunque parezca demasiado grave –pero la realidad y los conflictos económicos y sociales heredados también lo eran-, la versión del filósofo y pedagogo heterodoxo coincide con la del historiador en la misma persona:

"Las multitudes de hidalgos aventureros y arruinados que engallaban el hambre en el lejano solar con trapisondas y expedientes, y de ascetas hipócritas y estériles nos trajeron el acervo de preocupaciones, de mentiras y de fealdades de la Europa medieval y lo hicieron fructificar en el terreno propicio de una sociedad compuesta de zánganos ociosos y engreídos, aureolados por el oro y el blasón, y de protervos condenados a las faenas miserables". En verdad, ello era producto de esa otra España que convivía en América con la que nos legó los genes, la lengua, la cultura, las universidades y la religión, y que, junto con los genes y la cultura prehispánica, que también heredamos a partir de 1492 cuando nacimos como nuevo pueblo mestizo, hoy identifican y forman parte de nuestra contradictoria realidad y personalidad latinoamericana.

Verdad y consecuencias

Desde entonces -entiende Taborda-, porque nuestra dependencia económica, cultural y moral tampoco concluyó a pesar de nuestra independencia política de España, "la moral convencional de origen europeo, al excitar el ansia de riquezas como medio de "ser algo" y de llegar a la falacia dorada de las cumbres, no solo ha relajado los resortes más firmes de la actividad humana, sino que ha tenido la virtud de crear y oficializar en los pueblos americanos la institución del robo". En ese sentido, la riqueza ha sido "la más rígida preceptora de moral".

A causa de esa doble moral, retransmitida y reproducida por la cultura dominante, "el pasado es un lastre que gravita sobre los destinos del presente". Por culpa de ella -sostiene Taborda en el desarrollo de su heterodoxa y osada teoría-, "es que no hay una empresa ni una obra pública cuya historia no esté ligada a un latrocinio. El escándalo de Panamá–de 1902- es un caso típico". Al fin y al cabo, resulta un anticipo de los Panama Papers de 2016 y del mundo actual. De esa doble moral, sintetiza y concluye Taborda, "ha nacido también la creencia de que las personas distinguidas solo son aptas para vivir del presupuesto".

De esa doble moral importada de Europa, deducimos nosotros, deriva también la decisión de optar por "hacer la América" (opción netamente individual y egoísta) y, no, por el contrario, "hacer América", que es otra cosa e implica un desafío colectivo y patriótico además de personal, desafío que sigue pendiente.

Literatura, cultura y realidad

Eduardo Gutiérrez -reconocido escritor de la generación del ’80 del siglo XIX- ha sabido retratar esa proverbial doble moral, repartida entre el que la ejerce y el que le brinda su confianza sin cuestionarla. Lo haría literariamente a través del personaje de su novela de 1890, "Carlo Lanza", famoso embaucador, cuya habilidad para la estafa y enriquecimiento "a costillas del prójimo había sido elevado por este hombre extraordinario a la categoría de arte". "Carlo Lanza –refiere Taborda en sus reflexiones sobre la moral-, influenciado por los prejuicios ya existentes, se dedicó por entero a enriquecerse para injertar su rastacuerismo (condición de advenedizo) en el tronco carcomido del abolengo…".

Entendiendo casi proféticamente que detrás de ese fenómeno de doble moral había consecuencias sociales más profundas (como resulta a su vez de la persistencia de un injusto orden internacional, regional y nacional) agudizado por un proceso de colonización cultural y pedagógica que todavía padecemos, Taborda descubre antes de terminar la segunda década del siglo XX, que "el más grave resultado de todo esto, en orden al ideal de la democracia, no es tan luego la corrupción de las costumbres; estriba en que el afán de la riqueza para el poder ahonda y acentúa la división de clases y de rangos y perpetúa, al lado de una mayoría empobrecida y exacerbada por el bienestar ajeno, una minoría de enriquecidos ahítos y satisfechos cuya tendencia definida es la dominación aristocrática".

Hay un párrafo del pensamiento de Saúl Taborda -protagonista importante de la Reforma Universitaria de 1918-, que apunta particularmente a la propia institución en la que se mueve:

"Faltan orientaciones y faltan hombres (entiéndase también mujeres). Los hombres que hoy detentan los institutos de enseñanza constituyen una clase definida menos por preocupaciones espirituales que por intereses materiales especificados, que ellos saben proteger con destreza mediante la influencia de la política militante, detrás de la cual se resguardan de riesgos y contingencias… La culpa si hay que discernirla está en la propia psicología del argentino que no se decide a meditar por su propia cuenta los hondos problemas de los cuales depende su porvenir. Un extraño temor a enfrentarse con su conciencia, a denunciarse sinceramente en el espejo que le ofrece la gimnasia ruda y fuerte del pensamiento, le fuerza siempre a formar sus ideas y juicios conforme a las sugestiones extrañas, a abdicar lamentablemente de esos órganos que nutren la opinión pública, a costa de la inteligencia y de la verdad…".

En aquellas reflexiones de 1918 Saúl Taborda propondrá finalmente como antídoto de esa enfermedad social contraída: "rectificar a Europa", pues si "los males domésticos de que adolecen los pueblos americanos son frutos morbosos de las costumbres europeas", es oportuno y conveniente -coincidimos- que dejemos de ser espiritual e intelectualmente "un pálido reflejo de la cultura europea" y del orden global imperante, que es, sin duda, su continuación en el tiempo.