Un habitante del suburbio que emigró a la ciudad y se convirtió en ciudadano del mundo

Nacido en los márgenes de Buenos Aires, el tango supo interpretar la soledad del inmigrante, el desarraigo del interior y el dolor urbano. Con el tiempo, ese lenguaje profundo y emocional se convirtió en un patrimonio musical de la humanidad.

¿Qué ha permitido que el tango se convirtiera en un género musical tan popular y universal? ¿Qué condición humana y social le dio identidad y trascendencia al tango? ¿A qué mundo expresaba esa música que nació en el suburbio, se trasladó a la ciudad en busca de un porvenir, se popularizó en toda la Argentina y se convirtió en ciudadano del mundo?

No resulta fácil responder a esas preguntas. A la par de intentarlo, haremos con ese fin un breve recorrido por su itinerario esencial: del suburbio a la ciudad, de la ciudad a las provincias argentinas, del país que le dio origen, al universo que lo adoptó como patrimonio musical de nuestra identidad y humanidad.

La inmigración y el tango

En "Historia, Nación y Cultura", Roberto A. Ferrero dedica un capítulo de su amplio y clarificador libro a "La inmigración y el tango", que contiene las clave para responder los interrogantes planteados.

En efecto, no parece ajena a la respuesta buscada, la participación y a la vez compenetración del inmigrante -tanto el de afuera del país como el de adentro- en la concepción y nacimiento del tango. Los inmigrantes que llegan y se afincan en una ciudad cosmopolita como Buenos Aires, terminan amalgamando sus culturas y haciendo una síntesis superior que expresa, a través del tango, las "dos dimensiones de la soledad del ser humano", "soledad de los últimos hombres de las pampas y de los primeros inmigrantes que el tango mitigaría".

Cualquiera que haya tenido que emigrar de su provincia a Buenos Aires -y suponemos que en mayor medida el que haya tenido que dejar su patria para convertirse en habitante de otro país (que en el caso argentino serían millones)-, experimenta "la soledad del desarraigo", y ella le imprime una sensibilidad y una expresión que solo podría manifestarse en forma trascendente a través del arte; en este caso, a través de un género musical excelso y profundo como el tango.

El hombre solitario de Buenos Aires, de Nueva York, de París o de Tokio gusta del tango, dice Ferrero, porque su música entra "en sintonía con la vibración más íntima de su desamparo", se trate de "un malevo de Barracas al Sur o de un noble japonés como el Barón Megata"; sin dejar de lado el ciudadano de París, donde el tango se impuso desde muy temprano.

En cuanto a la "segunda dimensión" de la soledad, que expresan tanto la música como las letras del tango -entiende Ferrero-, no es ya aquella que surge "en el seno de la multitud anónima, ciega, y sorda", sino "la soledad del desarraigo", que es la "dimensión propia del hijo del inmigrante que flota desorientado e inerme entre dos mundos que le son parcialmente ajenos y parcialmente queridos".

De alguna manera también, el tango es una respuesta sublimada del desarraigado, quien supera esa profunda frustración por la prosperidad y seguridad que su patria le ha negado, llenando ese vacío existencial en el país de adopción con música. Se trata, en definitiva, "del dolor sustancial, más real que cualquier filosofía, que viene -dice Colin Clark, citado por Ferrero- de la despiadada impersonalidad de la gran ciudad".

El desamparo que impone la ciudad cosmopolita y el desarraigo parecen integrar el ADN del tango.

En una primera etapa, el tango representará solo la queja del porteño que le pone nombre propio a su infortunio sentimental e identifica el tango con el nombre de sus barrios y personajes de la ciudad cosmopolita, pero luego, nutrido por el aporte de extranjeros que adoptan nuestro país como su segunda patria, emigrados de las provincias argentinas y de América Latina toda y su incursión en las provincias argentinas a través del circo, el tren, las orquestas típicas, las giras nacionales e internacionales, la radio y los discos de pasta, el tango se convertirá en música nacional y universal a la vez.

Antecedentes del tango

Si la palabra tango ya figuraba para 1803 en el diccionario de la Real Academia Española como una variante del tángano –"hueso o piedra que se utilizaba para el juego de ese nombre"-, en 1889 existía ya una segunda acepción del tango como fiesta y baile de los negros y de gente de pueblo en América.

Según un estudioso del tango -Horacio Lendoiro-, la palabra tango designó en un principio a las casas de los suburbios donde, a comienzos del siglo XIX (1800), los negros se encontraban para bailar y olvidar temporalmente su condición. Y a mediados del siglo XIX, "los conocidos conventillos de la pujante ciudad de Buenos Aires se llenaban de paisanos del Interior, gringos recién bajados del barco y porteños de pocos recursos que quizás para diferenciarse o para generar arraigo, marcaron con impulso propio las nuevas expresiones populares".

Los "Amigos del Tango" (asociación a la que pertenece Lendoiro) sitúan el origen y la protohistoria del tango en épocas de la presidencia del sanjuanino Domingo Faustino Sarmiento (1868 – 1874). De acuerdo a esa apreciación, comenta Ferrero, apenas pasado 1870 apareció el tango "Dame la Lata", del clarinetista Juan Pérez, y entre 1870 y 1880 se difunde el "Tango de la casera".

En la época de la federalización de Buenos Aires (impulsada por Avellaneda y finalmente puesta en vigor en la presidencia de Roca) el fenómeno se intensificaría. Expresión de su múltiple y multifacético origen e influencia de los flujos inmigratorios externos e internos que llegaban a Buenos Aires, muchos consideran que "el tango de finales del ’80 combinaba varios estilos de música. En él estaba involucrada la coreografía de la milonga, el ritmo del candombe y la línea melódica, emotiva y sentimental de la habanera. Pero también recibió influencia del tango andaluz, del chotis y del cuplé, a los que se agregan las payadas puebleras y las milongas criollas". Roberto Selles menciona en su obra 20 tangos en la década 1880-1890, algunos de inspiración andaluza y otros de inspiración milonguera.

A Córdoba -refiere el historiador Ferrero-, "el tango llegó a fines del siglo XIX traído por el circo de los hermanos Podestá, y en pocos años se afirmó no solamente entre la primera generación de hijos de gringos, sino en los barrios populares criollos… De allí, en la década del 20 pasó al Centro…".

Efectivamente, nos dice por su parte el santafesino Carlos Carlino, autor de "El tango en el Litoral", entre 1915 y 1920 en la medida en que hay inmigración y descendientes de ella, la expansión del tango se produce "a velocidad de pólvora encendida en el litoral gringo". En 1916, "no había honesto club de provincia donde no se bailara". Agustín Magaldi era santafesino de Casilda. Y los españoles festejaban el 12 de octubre y los italianos el 20 de septiembre, pero "en ambos festejos se bailaba el tango…". Por eso, hijo de inmigrantes, Carlino podía expresar desde su propia identidad inmigratoria: "Como desterrados en nuestra propia tierra, sentimos que el tango nos interpreta cabalmente".

Un caso curioso resulta el de Homero Manzi -el autor de "Malena"-, quien a pesar de ser "un porteño nacional con todas las de la ley", como bien dice Roberto Ferrero, había nacido en Añatuya, cuando su padre debió radicarse en Santiago del Estero unos años por razones de trabajo, aunque volverían a residir en Buenos Aires cuando Homero tenía nueve años. Dichas razones de emigración interior de alguna manera también le daban contenido al rezongar de los fuelles.

Ciertamente, el tango expresaba una dimensión socializadora y argentinizadora, al hermanar en la soledad del destierro ciudadano a porteños del suburbio, provincianos, latinoamericanos e inmigrantes extranjeros desarraigados, que habían recalado en la gran ciudad por razones de trabajo, a bastante distancia del pago: "En el tango -sintetizaba Carlino- descubrimos nuestra filiación y nuestra entrañable fraternidad con ese otro hijo del país, que padece destierro en la ciudad. Y el tango, la creación emocional de ese hermano, integra a la juventud en el todo nacional".

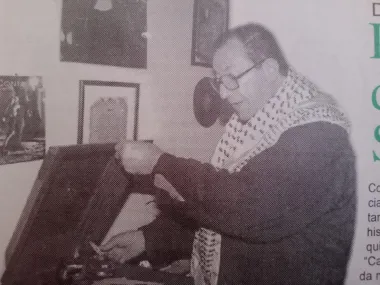

El Dr. Amín Raed (otro gran estudioso del tango), fundador en la provincia de San Juan del primer Museo del Tango argentino, nos contaba hace unos años, mientras recorríamos la Sala Carlos Gardel de su increíble museo: "El tango primero se bailaba, no se cantaba, y estaba prohibido porque se tocaba y se bailaba en los "piringundines" del arrabal, principalmente entre los mismos hombres que esperaban el turno para visitar a una de las mozas del lugar...".

"En 1917 -prosigue Raed-, el "francesito" Carlos Gardel, con el tango "Mi noche triste", inaugura el tango-canción e inicia su actuación como tanguero, pues hasta 1917 Gardel cantaba folclore, acompañado por un sanjuanino –Saúl Salinas, alias "El Víbora"- que le enseñó a cantar tonadas y a "musicar" las guitarras, o sea a puntear y bordonear...", en la que los músicos sanjuaninos siempre se han destacado.

"El tango -nos enseñaba Raed- se comenzó tocando, bailando y cantando en Buenos Aires, pero luego se extendió a todo el país gracias a la gran migración que había y a la aparición de la radiodifusión; luego también gracias a la grabación y difusión de música a través de los discos de pasta...". Y "así se fueron formando las orquestas, muchas de ellas de las bandas de policía de las ciudades y pueblos al comienzo. Después aparecieron los conservatorios que enseñaban a tocar música clásica, aunque los alumnos se pasaban rápidamente al tango. Los maestros tenían que pararlos porque la mayoría quería tocar tangos...". Así también, "el tren (único medio de transporte interprovincial en aquel tiempo) y la radio popularizaron la música del arrabal". De esta manera comenzaron a llegar a las provincias letras, instrumentos, partituras y, con un éxito asegurado, también las orquestas, que nacionalizaron el tango definitivamente.

Asimismo, llamará muy pronto la atención, que una danza al principio practicada por varones le diera a la mujer por primera vez, después del teatro, un lugar preponderante en un mundo hasta entonces excluyentemente masculino, pues, aunque desde un comienzo el tango fue considerado "cosa de hombres", por el contrario, a partir de esa expresión cantada, la mujer sería también protagonista necesaria e intérprete de cualquier historia tanguera, abriéndose un espacio de participación en la que se destacarían mujeres como Pepita Avellaneda, Tita Merello, Azucena Manzani, Libertad Lamarque, Ada Falcón, Mercedes Simone y Rosita Quiroga.

De una forma u otra, el tango nacía entreverado con los suburbios de la gran ciudad poblada por inmigrantes interiores y exteriores, y nos daba a su vez una de las claves de nuestra identidad nacional.