Entre el desierto y la soberanía argentina

¿Fueron los pueblos originarios víctimas o protagonistas de un sistema violento? Una mirada sin concesiones sobre la vida en el desierto antes y después del Estado argentino.

Tenía mucha razón el mendocino Manuel J. Olascoaga: había sido el desierto, la pampa extensa, rica y deshabitada la que había terminado por ser una tentación irresistible para las tribus que vivían apretadas entre la Cordillera, el Pacífico y los españoles, y que encontraron un lugar para realizar su vida sin límites. El caballo suelto en la pampa y el ganado de las poblaciones aledañas al desierto hizo el resto. De allí el dicho: "El desierto hace indios y el malón los echa a perder…".

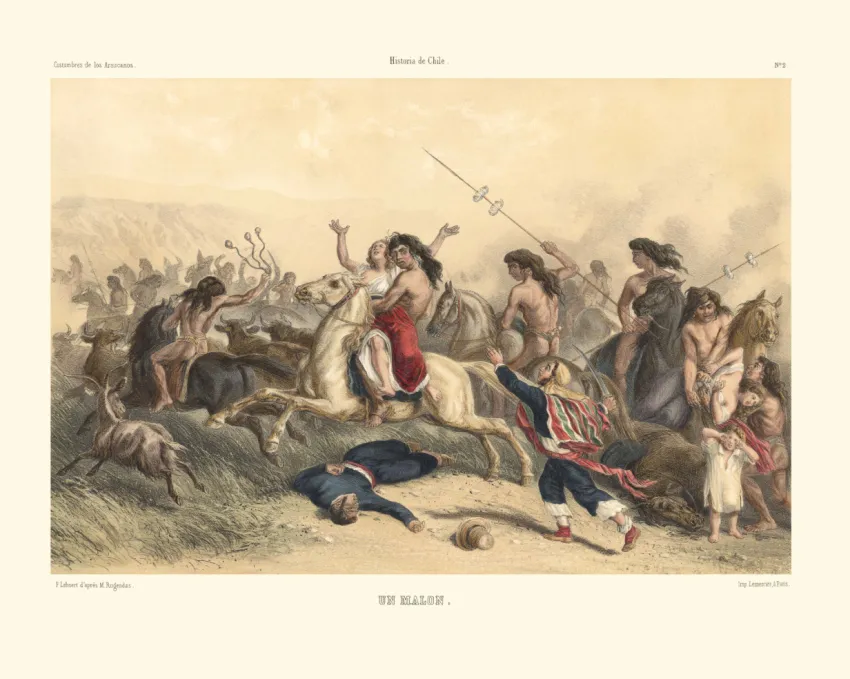

Los aborígenes procedentes de Chile y conocidos como Aucaes (rebeldes), nos confirma Edilio Pigatto, eran "atraídos por la inmensidad del territorio a su disposición y la abundancia del ganado cimarrón". "El tráfico de animales, vacunos y caballos, desde las Pampas Argentinas –completa José Bengoa- los transformó en comerciantes". El malón sería su modo de producción e instrumento de recolección.

A principios del siglo XVII, refiere Pigatto, ya se registraba el pillaje en las poblaciones de frontera. En 1680, Juan de Cabrera Velazco denunciaría que los pampas (o puelches), del mismo origen que los ranqueles que vendrían después, ayudaban a la resistencia araucana en Chile, "suministrándole anualmente muchos de miles de vacas y gran cantidad de caballos y yeguas, recibiendo en pago esclavos indígenas de ambos sexos".

Una vez instalada esa situación en las pampas argentinas, "los comerciantes, hacendados y traficantes de armas y alcohol chilenos impulsaban decididamente esta actividad "delictivo-industrial" y el gobierno trasandino la fomentaba con su tolerancia cómplice, con vistas a su política expansionista sobre la Patagonia argentina".

El Dr. Miguel Ángel Cárcano nos deja este relato impresionante recogido de los labios de un anciano poblador de la frontera sobre las características del malón:

"Venían los indios en tropillas de cincuenta o cien, bien montados, con lanzas y bolas, siempre a escape, seguidos por la perrería. Llegaban envueltos en una inmensa polvareda, dando alaridos salvajes. Buscaban la yeguada gorda y arriaban con todo, vacas, ovejas y cabras. Nos avisaban del malón desde Ballesteros Viejo o Villa Nueva; o el gringo Bell, que tenía una estancia para el sur. Sin tiempo para huir, trepábamos a los más altos algarrobos. Llegaban como una tromba. Se amontonaban en los ranchos. Prendían fuego y asaban las ancas y "pichanas" de los yeguarizos y las devoraban apenas sancochadas. Saqueaban las poblaciones y destruían cuanto hallaban; las incendiaban en medio de una inmensa gritería mezclada con los ladridos de los perros, en una batahola infernal. Bebían con fruición el aguardiente y el vino. Los enfurecía el alcohol. Se trababan en lucha y revolcaban en el suelo hasta quedar extenuados y dormidos como muertos. Yo con mi mujer, desde la altura de los algarrobos, mirábamos espantados la escena, temblando de miedo que nos descubrieran, pero los indios no miran para arriba. A veces pasábamos dos días entre la vida y la muerte, hasta que los "bomberos" anunciaban la llegada de las milicias de Villa Nueva y Fraile Muerto. La indiada desaparecía entonces como por encanto, arriando la hacienda a grito y pica. Cruzaban el río con gran estruendo, dejando la rastreada y un inmenso silencio, y a nosotros con vida, a Dios gracias" (De la Conferencia "La Conquista de la Tierra Argentina").

"Un periodista de la época –relata Roberto Ferrero- estimaba que para el período 1820 – 1870, los malones y ataques diversos habían causado ¡50.000! muertos y prisioneros, además de haberse apoderado de 11 millones de vacunos, 2 millones de equinos y otros tantos de ovejas, destruyendo 3 mil propiedades".

No hay duda de que "los malones no eran tácticas defensivas contra los blancos "invasores", sino verdaderas expediciones para capturar botín, al estilo de vikingos terrestres, mitad piratas y mitad comerciantes, botines que eran negociados en Chile, cuyas autoridades fogoneaban estos malones para debilitar al gobierno argentino y quedarse con la Patagonia".

Una disyuntiva crucial

En la obra testimonial y clásica de Lucio V. Mansilla (1870), el propio cacique Mariano Rosas admite y confiesa la condición social y el carácter parasitario del indio del desierto, aunque sin hacerse cargo de su propia responsabilidad, pues hay que decir también, que la estructura política, económica y social de los ranqueles era absolutamente independiente de cualquier otro poder que no fuera el ranquel: "todo lo primitiva, violenta y dispersa que se quiera, pero independiente de la otra".

Dadas como estaban las cosas, "la soberanía argentina sobre las pampas y las soledades patagónicas era puramente nominal". Los incas habían llamado a aquel desierto "la frontera con la nada", seguramente porque todavía no habían llegado a nuestras pampas los araucanos y sus descendientes pampas ni los ranqueles o mapuches.

Un diálogo esclarecedor

Pues bien, si es cierto lo que decía Manuel Olascoaga, de que "el desierto hace indios", lo corrobora este diálogo entre el cacique ranquel Mariano Rosas y el militar argentino Lucio V. Mansilla, que compartió con ellos un tiempo y del que surgió, después de aquella "excursión", ese relato sociológico, filosófico y literario a la vez, que se convirtió en un clásico de nuestra literatura nacional, desmerecida y olvidada por la educación argentina, defensora de la cultura europea o de un pasado milenario, pero no de las problemáticas argentinas que todavía nos impiden realizarnos.

Al entablar aquel diálogo sobre la propiedad de la tierra y contestarle Mansilla que "la tierra no era de los indios, sino de los que la hacían productiva trabajando", el cacique Mariano Rosas lo interrumpió:

- "¿Cómo no ha de ser nuestra cuando hemos nacido en ella?" (como si los criollos no hubieran nacido en estos territorios, fruto de la mestización de la sangre india y española, desde el comienzo de la conquista).

Como el cacique insistiera en preguntarle con qué derecho acopiaban la tierra, se estableció el siguiente diálogo:

Coronel Mansilla: ¿Usted me pregunta con qué derecho acopiamos la tierra? Yo le pregunto a ustedes, ¿con qué derecho nos invaden para acopiar ganados?

Cacique Mariano: No es lo mismo; nosotros no sabemos trabajar; nadie nos ha enseñado a hacerlo como a los cristianos, somos pobres, tenemos que ir a malón para vivir.

Coronel Mansilla: Pero ustedes roban lo ajeno, porque las vacas, los caballos, las yeguas, las ovejas que se traen no son de ustedes.

Cacique Mariano: Y ustedes los cristianos nos quitan la tierra (se refería a la tierra aquende la frontera con el desierto).

Coronel Mansilla: No es lo mismo; primero, porque nosotros no reconocemos que la tierra sea (solo) de ustedes (era de todos los nacidos en América antes y después de 1492) y ustedes reconocen que los ganados que nos roban son nuestros; segundo, porque con la tierra no se vive, es preciso trabajarla.

Cacique Mariano: ¿Por qué no nos han enseñado ustedes a trabajar…?

Nada ni nadie obligaba a los ranqueles a no trabajar la gran extensión de tierra en la que habitaban y seguir invadiendo, robando, matando y secuestrando cristianos.

Por otra parte, no era cierto que nadie les había enseñado a trabajar o al menos intentado hacerlo: había varias experiencias en el pasado que habían fracasado, a pesar de la buena voluntad de los misioneros que lo habían intentado, y que terminaron asesinados y/o sus misiones disueltas, como había ocurrido, según nos cuentan los historiadores Ferrero y Pigatto: en 1674 con el Padre Nicolás Mascardi S.J. en Nahuel Huapi; en 1691, en el Dpto. Juárez Celman (Córdoba), en la primera Misión de Indios Pampas, debiendo levantarse el primer intento de catequización pampa; en 1707 con el Padre Van Der Meeren, al querer restablecer la colonia de Nahuel Huapi; en 1744, en plena pampa bonaerense, con el jesuita Thomas Falkner.

El ganado vacuno y caballar, en verdad, lo habían traído los españoles y desparramado en la pampa, lo que seguramente llamó la atención de los araucanos y de sus futuros "compradores" en Chile. Se tiene por seguro que esa fue la causa de la emigración de tribus araucanas a las pampas argentinas, donde tenían todo a su mano, lo que en definitiva fue también la causa de que establecieran una economía parasitaria sin necesidad de trabajar.

Si haber nacido en esta tierra hacía a los indios dueños de ella, aquel extenso territorio americano no era solo de los indios sino además de los blancos y mestizos criollos que habían nacido también en este continente y en el extenso territorio rioplatense de este lado de la Cordillera, en muchos casos antes que los pampas, ranqueles y mapuches que vivían allí al producirse la última campaña del desierto. Por su parte, los criollos hacían producir la tierra y los indios no; al contrario: invadían la tierra y propiedades de los criollos "para vivir".

Con la ocupación del desierto por las milicias de Roca, aquel sistema se cayó por su propio peso y no con un río de sangre como pretenden equivocadamente los que defienden esa otra versión, que no responde a la verdad histórica ni a nuestros intereses soberanos en la Patagonia.

Antes de comenzar aquella campaña, el conquistador del desierto había dado una orden a los miembros del Ejército para evitar una matanza:

"En esta campaña no se arma vuestro brazo para herir compatriotas y hermanos extraviados por las pasiones políticas, para esclavizar o arruinar pueblos, o conquistar territorios de naciones vecinas. Se arma para algo más grande y noble: para combatir por la seguridad y el engrandecimiento de la Patria, por la vida y fortuna de millares de argentinos, y aún por la reducción de esos mismos salvajes que tantos años librados a sus propios instintos, han pesado como un flagelo en la riqueza y bienestar de la República".

Roca no terminaría con los habitantes del desierto sino con el malón y con una situación que no podía demorar más sin tomar rumbos imprevisibles. Lo que Roca no solucionaría serían las injusticias sociales que la Argentina había heredado de la época de los españoles y que todavía siguen pendientes de solución definitiva.