La política nacional de Roca

Julio Argentino Roca impulsó la expansión territorial y el afianzamiento de la soberanía argentina sin los tintes de masacre que ciertos relatos le atribuyen. Su política buscó integrar, poblar y consolidar la identidad nacional.

En tren de seguir incursionando tierra adentro de la verdad histórica, es necesario saber que la Campaña del Desierto no fue ni un genocidio o una masacre ni una cacería patagónica, ni el general Roca fue un genocida, como se dice con mucha irresponsabilidad y la carencia del más elemental sentido y sentimiento patriótico, como si Roca hubiera sido ajeno a nuestro "ser nacional" o a nuestros intereses nacionales.

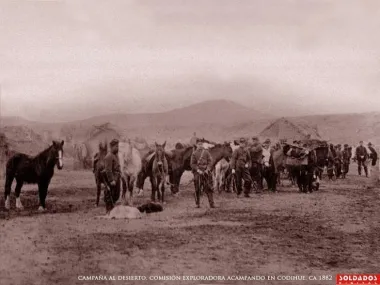

En verdad, el general Julio Argentino Roca -jefe por entonces del Ejército Argentino- no tuvo enfrentamiento alguno con los indios en su campaña de tres meses en el desierto; tampoco incursionó en territorio patagónico, pues habiendo salido de Azul el 18 de abril de 1879, se detuvo al mes siguiente en la orilla norte del río Negro para celebrar el 25 de Mayo, avanzó hacia el oeste –no hacia el sur- hasta la confluencia de los ríos Neuquén y Limay (donde nace el río Negro), y en junio de ese mismo año emprendió el retorno a Buenos Aires sin haber mantenido ningún enfrentamiento con indígenas.

El Gral. Roca, explica el historiador Roberto A. Ferrero, "llegó hasta donde convencional y gráficamente termina el "desierto" (la pampa húmeda) y comienza la Patagonia, donde nunca penetró".

En realidad -aclara el historiador nacional, tratando de contrarrestar el desconocimiento, calumnia o fraude historiográfico-, la ocupación militar del desierto propiamente dicha no la protagonizó el general Roca sino el general Lorenzo Vintter, Gobernador de la Patagonia, secundado en esa tarea, como apunta Alfredo Terzaga, por el legendario coronel Conrado Villegas, a quien fue encomendada por Roca la Campaña de los Andes (1881-1883), que "en el plan de ocupación de la Patagonia, era sin duda la de mayor importancia estratégica, ya que estaba destinada, como se logró, a taponar los pasos cordilleranos y afirmar la soberanía argentina desde el Neuquén y desde el Limay al sur", según las previsiones ya comentadas.

Se entiende que, de haber querido masacrar y/o exterminar indios, cualquier militar sin escrúpulos hubiera utilizado la artillería. En esas atrocidades tenían mucha experiencia los generales de Mitre (verdadero representante de la oligarquía argentina), que las habían practicado en el genocidio paraguayo, en masacrar gauchos o en pasar a degüello soldados de la Confederación, como en Cañada de Gómez, sobre lo que existe un sospechoso silencio a diestra y siniestra.

Lo cierto es que la artillería fue expresamente desechada y prohibida por Roca para esta campaña. Tampoco debemos quitarle mérito a la valentía y el heroísmo de los que se enfrentaron cuerpo a cuerpo de un lado y otro de los bandos contendientes.

Se condice más con la actitud y conducta de Roca como militar y como gobernante, su decisión de designar en 1879 al propio cacique Valentín Sayhueque como Gobernador del país de las manzanas, que lo era por méritos propios, y entregar tierras al terminar la campaña a las tribus del mismo Sayhueque, de Namuncurá, de Payné, de Curruhuinca, de Luis Baigorrita, de Pichihuinca, de Tripailaf y de Antemil.

Solo hay que leer "Una excursión a los indios ranqueles" –una de las grandes obras de nuestra literatura nacional del coronel Lucio V. Mansilla-, para darse cuenta de que no había una pizca de racismo, de irracionalidad o de insensibilidad humana, sino todo lo contrario y mucho patriotismo en aquella generación militar y criolla.

No es raro que cierto anti militarismo consuetudinario de izquierda, o en su defecto, anti militarismo de derecha cuando los militares responden a una causa nacional y popular, termine cubriendo la objetividad de los hechos con la ideologización de la historia; es decir, se reemplace la historia por la ideología, y la necesaria visión nacional de nuestro pasado histórico por una visión pretendidamente progresista retrospectiva o, en su defecto, por esa visión europeísta y "civilizatoria" de la oligarquía argentina (solo argentina por su nacimiento), que combatió a Roca como soldado federal y a la generación provinciana y nacional del ‘80.

Lo que se sabe fehacientemente -corroborado por Alfredo Terzaga y Roberto Ferrero en el marco del revisionismo histórico nacional, federal y latinoamericano-, es que "Roca no asesinó a nadie ni mandó asesinar a nadie", y que lo que hizo y mandó hacer desde su visión criolla y nacional "fueron dos cosas fundamentales: una, ocupar territorialmente una vasta región que ambicionaba vehementemente la aristocracia vasco-chilena apretada entre el Pacífico y los Andes; y dos, aplastar definitivamente la capacidad ofensiva de las tribus de la pampa que asolaban la frontera y aún zonas muy adentro de ella" habitada por argentinos.

Relatos de la guerra

Desmintiendo el mentado, pretendido y apócrifo genocidio, y revelando a la vez el vía crucis del soldado que conquistó definitivamente el desierto y la Patagonia para la Argentina, cuenta el comandante Prado ("La guerra al malón"), que después de cruzar el río Colorado, al comenzar la expedición a Chole-Choel situada a los pies del río Negro –"primera operación a que asistimos, bajo el mando directo del ministro de Guerra"- mandaron un recluta para ir de chasqui al Fuerte Roca, que acababa de fundar el general Vintter, designando para esa misión al jujeño Andrés Benítez.

- "Lo vimos salir del campamento vacilando sobre el caballo… –escribe Prado-.

- Donde se le aparece un piche –exclamó un milico al contemplar aquella estampa- el hombre acaba de penar. Ese no vuelve".

La comisión que fue en su busca días después, creyéndolo perdido o desertor, lo encontró muerto: "Había sucumbido vendiendo caro el mezquino pellejo. No lejos de su cadáver se hallaron los indios muertos por él. No pudiendo hacer uso de la carabina en el cuerpo a cuerpo, peleó con el sable, y cuando el sable fue demasiado pesado para su brazo, con el cuchillo". ¿Genocidio? ¿Masacre? ¿Cacería patagónica?

Dejando de lado las muertes de los criollos tierra adentro a causa directa del malón -aparte de las muertes en servicio de milicos y gauchos-, si se repasa brevemente la nómina y circunstancias de las muertes que hubo inevitablemente en lo que respecta a los indios que ocupaban la pampa, se verá que "no fueron "asesinatos" sino víctimas de una guerra larga y permanente que se inicia en los albores mismos de la constitución del país en 1810, guerra heredada por los criollos de América -también nacidos en esta tierra- desde varias centurias antes.

Según contabiliza con máximo detalle un autor para nada condescendiente con el roquismo -Carlos Martínez Sarasola- en su libro "Nuestros paisanos los indios" (1992), entre 1821 y 1884 murieron 7.832 indígenas en las pampas y la Patagonia, correspondiendo al período roquista solo el 18% de esas bajas durante aquel largo período de 63 años (sin contabilizar las bajas criollas en las campañas al desierto ni las víctimas civiles a causa del malón, que también se cuentan por miles), no siendo el objetivo político en particular de la campaña de 1878 a 1884 sino el que hemos señalado aquí.

En honor a la memoria, la verdad y la justicia histórica, veamos a su vez la síntesis indubitable de uno de sus testigos directos, un meritorio soldado-escritor como el Comandante Prado, que debería ser conocido y reconocido también en la escuela primaria:

"La gloria de esa grande operación militar consiste, precisamente, en haberse realizado, como se realizó, sin dejar señalado el trayecto con arroyos de sangre ni con filas de osamenta".

Incluso un autor contemporáneo, decididamente anti roquista como Luis Franco, ha sostenido en su libro "La pampa habla" –tal vez en su afán de descalificar de alguna manera a Roca-, que las tribus rebeldes de esa gran región no fueron en lo fundamental deshechas por el general Roca sino por los comandantes Racedo, Villegas, Levalle, Vintter, Maldonado y Donovan durante los años de la Presidencia de Avellaneda y del ministro de Guerra Adolfo Alsina, recién reemplazado en ese cargo por el general Roca al fallecer el bonaerense el 29 de diciembre de 1877, o sea, recién a comienzos de 1878.

En "Los Imperios del Desierto", Liborio Justo –citado por Alfredo Terzaga en su voluminosa "Historia de Roca" (dos tomos y con un tercero proyectado que no pudo concluir)- ratifica o complementa esa misma tesis:

"Cuando el general Roca efectuó su expedición al Desierto en 1879, las tribus de la Pampa estaban aniquiladas, y esa campaña fue un verdadero paseo militar entre brindis, retretas y celebraciones, en que algunas columnas no hallaron un solo indio, como la del propio Ministro de Guerra, que en parte expedicionó en galera, terminando su marcha con el arribo teatral a las márgenes del Río Negro, el 25 de mayo de 1879".

Según se pretende –sostiene con suspicacia el propio Terzaga-, "el mérito debió consistir en que se tratara de un periplo sangriento desde Plaza de Mayo hasta Choele-Choel, con el General al frente blandiendo su espada tinta en sangre, reventando caballos en el trayecto y no en galera…".

Por el contrario, no hubo masacre ni escarmientos militares sino lucha franca cuando la hubo; y hubo muertes de ambos lados cada vez que hubo enfrentamientos, destacándose la bravura tanto de indios como de criollos.

El aporte indígena a la campaña del desierto

Incluso, como aporta Alfredo Terzaga en su documentada "Historia de Roca", tres de las cinco columnas o divisiones que fueron organizadas por el Gral. Roca para la campaña en el desierto estaban integradas por indígenas: la Primera División incluía 105 soldados indígenas (un escuadrón de lanceros en las fuerzas de Vintter, mandado por el mayor indio Pichihuinca, y otro en las de Teodoro García); la Segunda División al mando del coronel Nicolás Levalle estaba integrada por un escuadrón de lanceros indios al mando del cacique Tripailao; la Tercera División, al mando del coronel Eduardo Racedo, era la que contaba con mayor número de auxiliares indios, un escuadrón de ranqueles, una compañía de indios de Sarmiento Nuevo, un piquete de indios de Santa Catalina, los indios de Simón y los de Cuyupán.

El "Estudio topográfico de la Pampa y Río Negro", de Manuel Olascoaga, se refería al problema y su solución en términos que debieran parecer paradójicos, como dice Terzaga, pero que eran exactos: "El desierto hace indios y es indispensable suprimir aquel (el desierto) para que se acaben estos (los indios). La manera más pronta y eficaz para suprimir el desierto es ingresar decididamente en él con las poblaciones –de eso se trataba-, así como se ha ingresado con sus columnas militares".

A dicha estrategia comentada por Olascoaga se debe el desarrollo actual y la soberanía de los pueblos y ciudades del sur de Mendoza, San Luis, Córdoba, La Pampa, Santa Fe y Buenos Aires: las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Territorio Antártico e Islas del Atlántico Sur, y las provincias del Chaco y Formosa en el noreste de nuestro país.

En 1885, "casi al final de su mandato –remarca Ferrero-, el propio Roca propuso al Congreso Nacional una Ley de Colonización indígena que otorgaba a cada familia entre 30 y 100 hectáreas de tierra, preveía un Consejo asesor de 5 indígenas rentados y la entrega de semillas, ganados e instrumentos de labranza. Tratado en la Cámara de Diputados, el proyecto fue frustrado por la oposición, que lo hizo volver a Comisión", como haría el Congreso en 1904 al rechazar una progresista Ley de Trabajo del general Roca (segunda presidencia) y de su ministro Joaquín V. González. Así se ha llenado de piedras el camino de nuestra historia.

Al parecer, existe un designio por desviarnos de ese camino e impedir una visión nacional que nos posibilite -como lo logró la generación criolla, provinciana y nacional del ’80, con el aporte indígena- avanzar hacia objetivos históricos y políticos superiores.