La disputa por el Desierto

La Campaña al Desierto no fue solo una operación militar: fue el desenlace de décadas de tensión entre una Argentina fragmentada, pueblos autónomos y potencias extranjeras que buscaban influir en la región.

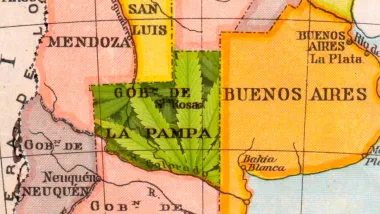

En el último cuarto del siglo XIX, en ese desierto cuasi despoblado que lindaba con el sur de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y Mendoza, todavía habitaban los ranqueles y otras tribus, "indios no sometidos" que, a diferencia de Aztecas e Incas a la llegada de los españoles, permanecían en "otro estadio de la organización social".

De acuerdo al historiador Roberto A. Ferrero, las tribus del desierto "estaban fuera de la estructura económica y política de la Argentina criolla y tenían su propia estructura social independiente".

Tampoco a la oligarquía porteña y bonaerense le interesaba transformar esa situación, mas no por razones humanitarias ni de benevolencia hacia las tribus pampeanas, sino porque, como lo había demostrado ya con el Paraguay, el Alto Perú y la Banda Oriental, a esa casta económico-social nunca le interesó el proyecto de agrandar la Nación.

Por eso había mantenido sin solución de continuidad durante setenta años el problema del desierto, conservando esa situación en un status quo y dejando abandonada a su suerte a las poblaciones argentinas de aquella frontera provisoria, que eran permanentemente atacadas y devastadas por el malón.

Ciertamente, "araucanos, pampas, manzaneros, ranqueles, no estaban sometidos a una opresión nacional ni a una explotación de clase" de parte de la Argentina criolla. En ese marco, "algunas de aquellas sociedades -explica Ferrero-, para el último tercio del siglo XIX iban ya perdiendo su carácter naturalmente igualitario y comenzaban a conocer formas de explotación interna… sobre los cautivos y cautivas tomados en sus malones y sobre los esclavos (¡esclavos indígenas!), que adquirían en Chile a cambio de ganado".

Estado de situación

Si por una parte las parcialidades araucanas o araucanizadas -la ranquel con centro en Leubucó, la de Sayhueque en el Neuquén y la Confederación de Calfucurá con su corte en Salinas Grandes- se estaban constituyendo en ese momento en Proto-Estados y acumulaban poder con el apoyo abierto o encubierto del gobierno y los particulares de Chile, por su parte, la sociedad argentina, y en particular esa mitad que vivía en carne propia, por causa del malón, la depredación de sus riquezas, la matanza y el secuestro de sus habitantes (niños, hombres y mujeres) y el impedimento al desarrollo de su aparato productivo en la frontera con el desierto, no podía sino estar consustanciada con la idea, no solo de eliminar la agresión a la que era sometida permanentemente, sino, además, con la idea nacional y estratégica subyacente de integrar todo el territorio argentino, delimitar las fronteras ante el país de Chile y reafirmar la soberanía en todo el Sur, la Patagonia y los territorios marinos, pues ya Gran Bretaña había usurpado las Islas Malvinas y a su vez existían distintos proyectos de dominio efectivo del espacio pampeano y patagónico por parte de esa y otras potencias extranjeras.

El caso de la instauración y reintento de instauración dos veces más entre 1860 y 1870 del reinado del francés Aurelio Antonio Tounens, alias "Oreille Antoine I", autodenominado rey de Araucanía y Patagonia, resultaba patente y patético respecto a la posibilidad que había de quedar sin la mitad o más del actual territorio argentino.

Dada la imposibilidad de prorrogar esa situación y de convivir en esas condiciones, el gobierno nacional -en ese momento en manos de Nicolás Avellaneda, con amplio apoyo de las provincias- reemplazó la estrategia defensiva que había sostenido durante setenta años, por la estrategia ofensiva (que era la utilizada hasta entonces por los habitantes del desierto contra la Argentina criolla), ocupando el territorio pampeano y patagónico. Eso cambió el curso de la historia.

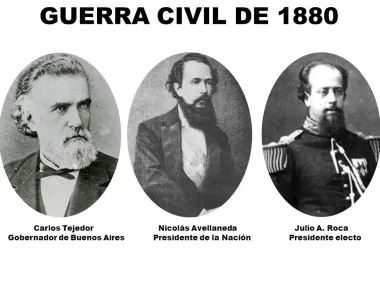

Sería la generación nacional y provinciana del ’80, en forma definitiva, la que terminó resolviendo aquella encrucijada, pues a "Buenos Aires", en su estrategia de "Patria Chica", si bien le podía importar las tierras del "desierto" en tanto esenciales para su expansión ganadera, no obstante, le importaba muy poco y nada la integración y el desarrollo nacional, la Patagonia y las Malvinas -como ya lo había demostrado durante toda nuestra historia-, renegando de ese "mal argentino" que resultaba "la extensión" y ofreciendo y entregando incluso tierras patagónicas a Chile, como el Estrecho de Magallanes.

En su estrategia de "Patria Chica", la oligarquía bonaerense había renegado incluso del mismísimo José de San Martín, a quien abandonó a su suerte y condenó al exilio en Francia de por vida.

De lo que se trataba, en definitiva, era de ocupar soberana y productivamente un área de 15.000 leguas cuadradas, habitadas por tan solo 15.000 almas (un habitante por legua), que impedía efectiva o potencialmente el desarrollo económico y social de 1.977.490 argentinos de acuerdo al Censo de 1869 realizado durante la presidencia de Sarmiento.

Ahora bien, si la conquista del desierto era una necesidad histórica inapelable, las desprolijidades que hubo al terminar la campaña oscurecieron en parte el éxito y la gloria de aquella conquista, como lo plantearía en términos exactos el Comandante Prado en "Guerra al malón" (que no sería una matanza ni mucho menos un genocidio sino justamente una guerra prolongada con bajas de ambos lados), aunque sería aprovechada para denostarla con argumentos que no se corresponden con la verdad histórica ni responden a un genuino punto de vista o visión nacional, que brilla por su ausencia en los análisis académicos.

Si nos situamos en ese momento de nuestra historia para comprenderlo desde un punto de vista nacional, aparte de las penurias que durante décadas había sufrido la sociedad criolla a causa de las invasiones indígenas, sopesemos también el destino que en esas condiciones podía tener el indio del desierto en aquella sociedad oligárquica que despreciaba al gaucho y lo condenaba a la miseria y al fortín, aparte del deterioro creciente de nuestra soberanía en ese extenso territorio casi despoblado, que se perfilaba para cambiar de soberanía, incluso con las tribus indígenas adentro.

Lo que el Gral. Roca y el nuevo ejército nacional hicieron en aquella famosa y tan injustamente difamada campaña de 1879, manifiesta Alfredo Terzaga, autor de "Historia de Roca. De soldado federal a Presidente de la República", "más que trasladar al Río Negro la frontera interior como lo prescribía la letra de la ley 947 (que ordenó dicha campaña), fue en realidad suprimir esa frontera y dar con ello una continuidad real al espacio geográfico nacional".

Fue esa decisión estratégica necesaria la que hizo "que el país creciera hacia adentro, imprimiendo un profundo viraje a los supuestos geopolíticos en que hasta entonces se había inspirado el Estado argentino en materia de espacio y de soberanía, si es que puede hablarse de un "Estado nacional" que mereciera tal nombre antes de haberse dado al país su capital y de haberse creado estructuras e instituciones que funcionaran a escala precisamente nacional", como sucedió a partir de 1880, desde la presidencia del provinciano Julio Argentino Roca con la federalización de Buenos Aires y la creación del Estado Nacional, que el yrigoyenismo y el peronismo defenderían con la misma convicción.

El fin de esa y otras controversias históricas no se dirimió en el sur entre indígenas y el ejército criollo, sino en Barracas, Puente Alsina y Plaza Miserere, entre las huestes nacionales y provincianas de Roca (integradas también por indígenas), por un lado, y la facción mitrista, oligárquica y pro-inglesa del porteño-bonaerense Carlos Tejedor, por el otro, permitiendo, con la victoria de Roca en esa contienda, la integración, integridad y soberanía de nuestro país y en particular de nuestra Patagonia, que, con viejos o nuevos argumentos, hoy vuelve a ser cuestionada y puesta en peligro.