Modificación de la Ley de Glaciares: el llamado de la ciencia a evitar retrocesos ambientales

Silvio Pastore, experto de la UNSJ, advirtió que cualquier cambio normativo sin base científica podría agravar los conflictos en torno a la preservación de los glaciares. San Juan es una de las provincias con mayor avance en estudios del ambiente criótico.

Ante el reciente planteo del Gobierno nacional sobre una posible modificación de la Ley de Glaciares, distintas voces comienzan a alzarse desde el ámbito científico. En San Juan, el Dr. Silvio Pastore, Director del Gabinete de Estudios de Geocriología, Glaciología, Nivología y Cambio Climático de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNSJ, advirtió que cualquier reforma sin respaldo científico podría profundizar el conflicto ambiental en lugar de resolverlo.

"Si la modificación es con base científica es muy importante, sino se va a acrecentar el problema", enfatizó Pastore en diálogo con Zonda Diario. La Ley Nacional 26.639, sancionada en 2010, establece presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos. San Juan, por su parte, cuenta con una normativa provincial que protege los glaciares en la provincia.

Sin embargo, según advierte el doctor Pastore, ni la ley ni sus decretos reglamentarios han definido de manera precisa quién y cómo debe determinar qué constituye una reserva hídrica estratégica. Este vacío técnico-jurídico abre la puerta a interpretaciones que, en el contexto actual, podrían tener implicancias significativas.

"Desde 2010 a la fecha se ha avanzado mucho en el conocimiento de los glaciares, especialmente en San Juan, que hoy está entre las provincias con mayor nivel de detalle en sus inventarios glaciológicos. Tenemos herramientas científicas para decir con claridad dónde se puede y dónde no se puede desarrollar una actividad económica, como la minería. Pero eso no puede hacerse de forma general: cada cuenca, cada subcuenca, debe ser analizada en su particularidad", detalló Pastore.

El debate se encendió tras versiones que indican que el nuevo decreto impulsado por el Ejecutivo nacional tendría una impronta orientada a facilitar la exploración y explotación minera en zonas cordilleranas. Esto genera inquietud en sectores ambientalistas, pero también en ámbitos académicos, que ven con preocupación el uso político de una normativa que debería estar guiada por principios técnicos. De hecho, hasta los mineros miran de reojo la posibilidad de la modificación de la norma a través de un decreto. El sector hizo reclamos desde la sanción de la ley y sostiene que las modificaciones que se tengan que hacer tendrían que estar respaldados por una ley.

"Hay sectores que no deben ser tocados bajo ningún punto de vista. Uno de ellos es el famoso Arroyo Turquesa, en el Cordón de la Ramada, un sitio que posee un pórfido de cobre identificado desde los años 50, pero que permanece inalterado por su valor social, cultural y ambiental. Así como ese, hay otros cuatro o cinco sectores relevados en el Inventario Provincial de Glaciares que tienen similares características de protección absoluta", explicó el investigador.

Sin embargo, aclaró que también existen extensas áreas donde la actividad podría desarrollarse, si los estudios así lo determinan. "La clave es el principio precautorio que establece la ley, pero que debe ser acompañado por certeza científica. De lo contrario, corremos el riesgo de generalizar e impedir el desarrollo donde no es necesario o, peor aún, permitirlo donde no corresponde".

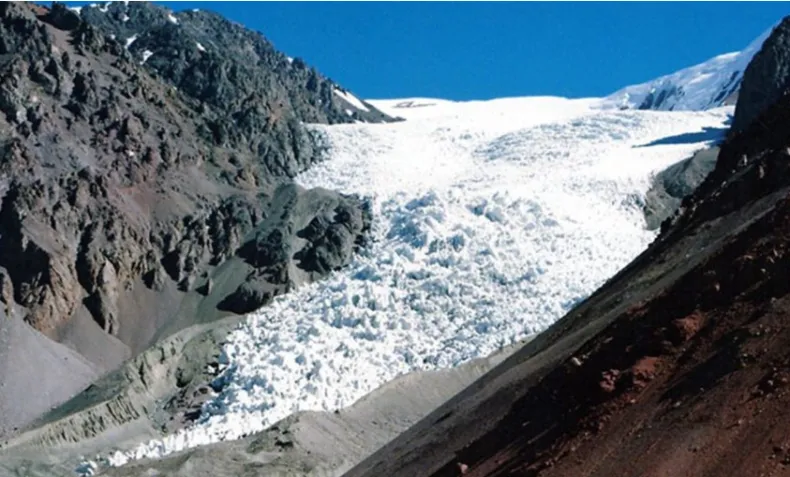

El impacto del cambio climático es otro factor que agrava el panorama. Estudios recientes del gabinete que dirige Pastore indican que, entre 2015 y 2020, los glaciares blancos de San Juan han perdido en promedio un 27% de su superficie. "Significa una pérdida acelerada de masa glaciar, lo que a futuro puede comprometer seriamente el abastecimiento de agua para diversos usos", subrayó.

Respecto al eventual decreto presidencial, Pastore fue enfático: "Un decreto no puede modificar una ley. Si el objetivo es mejorar su aplicación desde una mirada científica, es bienvenido. Pero si se busca desarticularla para priorizar intereses económicos sin el respaldo técnico necesario, no sólo se estaría violando la norma, sino generando un problema mayor que afectará directamente a las generaciones futuras".

El planteo nacional

A través de un decreto presidencial, el Gobierno nacional planteó modificará la Ley de Glaciares (Ley N° 26.639) con el objetivo de ampliar las áreas habilitadas para el desarrollo de proyectos mineros e hidrocarburíferos. La normativa vigente, sancionada en 2010, establece los presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y el ambiente periglaciar, prohibiendo expresamente cualquier actividad que pueda afectarlos de manera directa o indirecta.

La iniciativa oficial apunta a redefinir los límites de las zonas protegidas, habilitando la instalación de industrias en territorios actualmente restringidos. Según trascendió desde el Ministerio de Economía, promotor del cambio, la medida tiene como finalidad "otorgar seguridad jurídica a los proyectos de inversión" que se sitúan en regiones andinas donde se solapan intereses ambientales y extractivos.

El decreto también contempla la transferencia de mayores atribuciones a las provincias, para que tengan mayor margen de decisión sobre los espacios habilitados para el desarrollo industrial en zonas periglaciares. La Secretaría de Energía, encabezada por María Tettamanti, y el titular de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, participaron de las reuniones técnicas junto a equipos de la Casa Rosada que avanzan en el diseño del nuevo esquema regulatorio.