Vuelta a la Patria, triunfo popular y "adiós al Coronel"

Desde la normalización de la CGT hasta la tercera presidencia de Perón, un repaso de los hitos sindicales, sociales y políticos que marcaron la vuelta del líder y el inicio de un nuevo capítulo trágico para la historia nacional.

Cerrando este breve repaso de los hechos importantes que tienen que ver con el movimiento obrero argentino, parte fundamental de nuestra sociedad y de nuestra historia que se extiende entre 1955 y 1976, el 2 de julio de 1970 se normaliza la CGT nacional en el Congreso de Unidad que elige como secretario general a José Ignacio Rucci.

El 15 de marzo de 1971, el epicentro político y sindical vuelve a pasar por Córdoba a partir del "Viborazo", nombre que adquiere la nueva ocupación de la ciudad de Córdoba por parte de las fuerzas obreras y populares. Esta vez, la relación de fuerzas interna se pone del lado de los trabajadores de FIAT y del IME y ya no del SMATA, cuyo secretario general -Elpidio Torres- ha renunciado una semana antes, dado el recrudecimiento de la interna sindical en su propio gremio. Acusaciones cruzadas entre los sostenedores de dos modelos sindicales, políticos e ideológicos discordantes y hasta opuestos han alejado a Torres de la conducción.

A propósito, sostiene Horacio Paccazochi en su reflexión sobre "Córdoba a fines de los ’60", principio de los ’70, luego de la derrota infringida a la dictadura militar por el Cordobazo, comienza a cernirse "una gran maniobra de pinzas" sobre el pueblo argentino "para amañar una salida electoral que inevitablemente llevaría nuevamente a Perón al gobierno". La maniobra de desnaturalización de la voluntad popular, según Paccazochi, tenía dos brazos: "los restos militares de la "revolución argentina" y sus aliados (el capital foráneo, con sus frigoríficos, sus empresas y sus testaferros como el ministro Krieger Vasena, la oligarquía sobreviviente y un aparato intelectual y de prensa intacto), por un lado, y las tendencias de ultraizquierda, en sus dos variantes: la "insurreccional" y la que opta por las "organizaciones armadas", que, a pesar de no haber estado, se habían "adueñado" del legado del Cordobazo". No obstante, "en su inmensa mayoría los trabajadores que habían protagonizado el Viborazo eran peronistas".

Con todo, si en 1969 el Cordobazo había generado el comienzo de la retirada de la llamada "Revolución Argentina" y el desenlace hacia un nuevo ciclo democrático que permitió el regreso del general Perón a la Patria y su elección, por tercera vez, como presidente de todos los argentinos, los disturbios y convulsión social del Viborazo -de menor dimensión e importancia que el Cordobazo-, llevaron al general Alejandro Agustín Lanusse -Jefe del Ejército- a solicitar la renuncia del impotente gobernador cordobés. Lanusse asumió la presidencia de la República en lugar del general Marcelo Levingston y anunció la salida electoral, que el imaginativo general concebía como un "Gran Acuerdo Nacional".

Pero la trampa no estaba en la salida electoral impuesta por el pueblo en las calles, sino en una nueva proscripción del general Perón a través de una "cláusula" que obligaba al líder peronista a hacerse presente en el país a más tardar en agosto de 1972 si quería ser candidato en las inminentes elecciones de marzo de 1973.

Perón volvió a la Patria recién el 17 de noviembre de 1972, y ante la falta de una gran movilización popular para tirar abajo "la cláusula", y a pesar de la debilidad en la que habían dejado al régimen las luchas populares anteriores, en cuya situación el general Lanusse vio desvanecerse su proyecto personal y su propia candidatura presidencial, después de siete años (que habían pretendido que fueran 20), a falta de una última ofensiva popular colectiva, el 11 de marzo de 1973 hubo elecciones… pero sin Perón como candidato.

Muerto Augusto Vandor, sin Elpidio Torres en la conducción del SMATA, con el peronismo sindical en retroceso por la arremetida contrarrevolucionaria de la ultraizquierda, a pesar de los 18 años de espera… el Gral. Perón no fue candidato el 11 de marzo de 1973.

En Córdoba, aunque los llamados "ortodoxos" habían sido aliados de los "independientes" en la CGT de los Argentinos, que a su vez habían acompañado a la CGT Azopardo en el Cordobazo, al verse presionados por la creciente desocupación que se extendía en la industria metalúrgica, copada ahora por la izquierda sindical, se vieron compelidos a buscar apoyo otra vez en los poderosos sectores gremiales que se apoyaban en el nuevo líder de la UOM nacional, Lorenzo Miguel, y en el nuevo secretario general de la CGT unificada, José Ignacio Rucci. Pero no fue suficiente.

Habiéndose alejado Elpidio Torres de la actividad gremial después de renunciar, el 28 de abril de 1972 se alzaría con la conducción del SMATA Córdoba la recién llegada "Lista Marrón" de René Salamanca, con su "Movimiento de Recuperación Sindical", un conglomerado de partidos de ultraizquierda, independientes y peronistas anti elpidistas, tomando auge la consigna de "sindicatos por planta" y la filosofía "clasista", contrarias al ideal sindical peronista y, sobre todo, a los intereses generales de los trabajadores argentinos.

Con la derrota del elpidismo en Córdoba, el reflujo del movimiento obrero después del Cordobazo, y la UOM todavía convulsionada y perpleja con el asesinato de su principal dirigente, aparte de la presencia activa de las organizaciones armadas y de sus organismos colaterales a partir de entonces, había llegado a su fin la era más real, integral, monolítica y objetivamente combativa del movimiento obrero en su conjunto en el marco de la resistencia peronista. Comenzaba una etapa dramática y definitoria de nuestra historia nacional.

Vuelta de Perón, tercera presidencia y nueva ofensiva oligárquica

Dado el desaceleramiento de la lucha popular masiva y la cláusula proscriptiva para Perón, que Lanusse terminó imponiendo en su retirada, y que las organizaciones que apoyaban la candidatura de Cámpora – Solano Lima y los partidos políticos en general se resignaron o convinieron en aceptar (a excepción del FIP de Abelardo Ramos, que denunciaba la cláusula), hubo elecciones el 11 de marzo de 1973, aunque sin Perón como candidato.

Después de volver a ausentarse del país, el general Perón volvió definitivamente a la patria el 20 de junio de ese año para ser candidato a la presidencia, como correspondía. Aunque lo sucedido a su llegada dio ya una idea de las dificultades que enfrentaría al retomar el poder del Estado, que necesidades extrañas al interés nacional habían codiciado desde antes de la Revolución de Mayo…

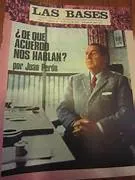

Después de varios meses, habiendo renunciado Cámpora e iniciándose el proceso para que Perón fuera presidente, siendo candidato de las mayorías nacionales a través de las boletas del FREJULI y del FIP (que aportó novecientos mil votos al 63% resultante), el Gral. Perón fue electo presidente por tercera vez el 23 de septiembre de 1973. Sin embargo, apenas dos días después de ese triunfo electoral abrumador, la alegría de Perón y del pueblo argentino sería empañada con un nuevo acto terrorista: el asesinato del secretario general de la CGT José Ignacio Rucci.

No había dudas ya de que, a partir del 11 de marzo de 1973, como declaraba un documento de la Izquierda Nacional, la "guerrilla" se había convertido "en una actividad provocadora y contrarrevolucionaria, objetiva y subjetivamente contrarrevolucionaria, liso y llano "gorilismo de izquierda". Si no, ¿qué justificaba la existencia de las organizaciones armadas en pleno gobierno popular? Menos si no estaban allí para defenderlo sino para cuestionarlo e incluso para atacarlo directa o indirectamente con sus acciones terroristas, funcionales a la reacción oligárquica que se avecinaba. Tampoco debe dejarse de lado que, durante la misma presidencia del Gral. Perón, un sector de la izquierda antiperonista mostraría su verdadero rostro llamando, aunque sin el pueblo -y sin ningún éxito- a "un nuevo Cordobazo" contra Perón. En ese contexto, Perón se propuso gobernar y gobernó, aunque la situación no era ideal.

Como señala Jorge Abelardo Ramos, entre 1966 y 1973 "el capital norteamericano se había apoderado de parte considerable de la actividad industrial, de gran parte de la industria automovilística (que en épocas de la segunda presidencia de Perón tenía marca nacional), de los bancos y de la importación de tecnología por la que se pagaban enormes "royalties". Asimismo, "el atraso nacional en materia de investigación científica y técnica se expresaba en el hecho de que se invertía sólo el 0,3% del Producto Bruto Nacional en esa actividad esencial para el progreso económico", pagando tres veces más en concepto de "royalties" que lo invertido en Ciencia y Técnica. La gravitación del capital extranjero y su peso político equivalente era incomparable mayor que en 1955, pero también lo era el monto de la deuda externa, que al abandonar Perón el poder era inexistente, y al regresar en 1973 alcanzaba más de 10.000 millones de dólares.

Sin mayores exportaciones agrarias, tampoco podían obtenerse las divisas para proyectar una expansión industrial, proveedora de nuevos empleos y factor irreemplazable de equilibrio social. El capital para emprender resueltamente el camino de la industrialización y "poner fin al estancamiento y despoblación de La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Jujuy, Chaco, Formosa y la olvidada Patagonia -como señala Ramos en "La era del Peronismo"- solo podía encontrarse en la movilización de los recursos inmensos del Estado Nacional y en la apropiación, por razones de utilidad pública, de todo el latifundio pampeano improductivo". En esta época existía en la Argentina "una inmensa frontera agropecuaria de veinte millones de hectáreas vírgenes y fértiles tanto de propiedad fiscal como de dueños ausentistas", hecho que, al parecer, no era registrado por economistas ni sociólogos formados en las teorías europeas y norteamericanas.

El gobierno del Gral. Perón

El Plan Económico que aplicó Perón "en líneas generales, suponía un grado notable de democratización y nacionalización planificada". Estas fueron sus principales medidas: 1) Ley de Inversiones Extranjeras; 2) Impuesto a la renta normal y potencial de la tierra (ley agraria); 3) Suspensión de desalojos rurales; 4) Corporación de la Pequeña y Mediana Empresa; 5) Corporación de Empresas del Estado; 6) Nacionalización de las exportaciones de granos y carnes; 7) Nacionalización de los depósitos bancarios; 8) Eliminación de las financieras extra bancarias; 9) Registro de agentes extranjeros; 10) Promoción minera; 11) Aplicación estricta de la Ley de "Compre Nacional"; 12) Impuesto a la renta presunta para profesionales con más de diez años de ejercicio liberal de la profesión; 13) Ley de represión a la evasión fiscal; 14) Ley de Abastecimiento (sancionada el 20 de junio de 1974). Dato destacable, el proyecto del secretario de Agricultura, Ing. Horacio Giberti, por primera vez en la historia argentina proponía aumentar la producción agropecuaria y gravar con un impuesto a los latifundistas improductivos. Las Ligas Agrarias del Noroeste, inspiradas por izquierdistas urbanos, rechazaron la Ley Agraria por reformista, coincidiendo con los latifundistas pampeanos que la rechazaron también, pero por revolucionaria.

En un juego de pinzas -a diestra y siniestra del gobierno popular- Perón debió poner las cosas en su lugar. El 1º de mayo de 1974, ante una multitud reunida en Plaza de Mayo, después de una silbatina a la vicepresidenta por parte del grupo Montoneros, Perón los echó de la plaza. Un mes después, en otro acto multitudinario (12/6/74), Perón dejaba como su "único heredero" al pueblo argentino, y el 1º de julio moría, dejando al pueblo desoladamente huérfano en términos biológicos y políticos.

En su "Adiós al Coronel", Jorge Abelardo Ramos sintetizaba así su despedida: "Perón e Yrigoyen fueron los dos grandes caudillos nacionales en lo que va del siglo. Nadie podría imputarle a lo largo de su prolongada lucha que haya sido infiel al programa que propuso al país en 1945… Como luchó por desarrollar un capitalismo nacional contra la sociedad inmóvil de la hegemonía terrateniente, ésta lo declaró indeseable, lo derribó y lo repatrió durante 18 años. El pueblo sin la ayuda de los sociólogos comprendió que solo un patriota podía merecer tal castigo. A tal odio, respondió con un amor equivalente".

Con la muerte de Perón, comenzaba una nueva etapa trágica de la historia argentina que aún no ha concluid