Los cambios de la historia "desde arriba" y "por abajo"

Un recorrido por el pensamiento de Octavio Gil, autor sanjuanino de mediados del siglo XX, que reflexionó sobre las revoluciones en la historia argentina. ¿Cuáles fueron verdaderos procesos populares y cuáles, apenas cambios desde el poder? Una lectura que dialoga con San Martín, Perón, Scalabrini y Jauretche.

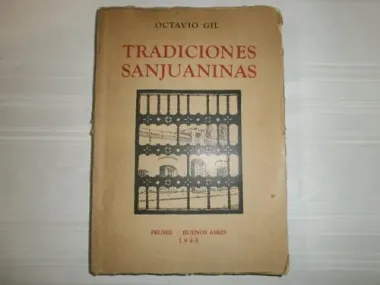

En 1948, la editorial Peuser publicaba "Tradiciones Sanjuaninas", del autor local Octavio Gil (1900 – 1963) -descendiente de don Martín Gil, uno de los fundadores de San Juan que acompañaron a Juan Jufré en 1562-, y cuyo padre, Anacleto Gil, había sido gobernador de la provincia entre 1881 y 1884, durante la fundación y construcción del Estado Nacional en la presidencia del general Julio Argentin0 Roca.

Aleccionado seguramente por las revoluciones que había tenido oportunidad de experimentar a lo largo de su vida hasta entonces (1930, 1934, 1943, 1945), nuestro comprovinciano incursionaba en el análisis de un vocablo no siempre unívoco en su significado y siempre polémico. "Para la ciencia política -escribía Octavio Gil en el capítulo "Las Revoluciones" de "Tradiciones Sanjuaninas", el vocablo revolución significa el cambio radical y repentino de las instituciones fundamentales del Estado o de la sociedad, que se produce por el pueblo, valiéndose de la fuerza".

Ciertamente, el término revolución se ha aplicado en la Argentina a fenómenos que conformaron muchas veces todo lo contrario. Es el caso de la porteña y secesionista "revolución del 11 de septiembre" de 1852, por la que Mitre separó diez años el Estado de Buenos Aires del resto de la Confederación Argentina; la "revolución del 90" de fines del siglo XIX, "típico golpe porteño" contra el Dr. Miguel Juárez Celman, gobernante constitucional con representatividad nacional que venía del Interior; la "revolución de 1930", que derrocó al Dr. Hipólito Yrigoyen, elegido por el voto universal, obligatorio y secreto; o la "revolución libertadora" de 1955 (ni revolución ni libertadora), que derrocó al gobierno constitucional del general Juan Domingo Perón, legándonos toda clase de problemas que todavía no hemos resuelto, a pesar de los tan mentados "70 años" en los que justamente han gobernado más gobiernos de signo anti popular (50 años), que gobiernos "nacionales y populares" (solo 20 años).

En la definición de nuestro comprovinciano Octavio Gil, no cualquier cambio radical y repentino de las instituciones fundamentales del Estado o de la sociedad, aunque se valga de la fuerza, configura una revolución, sino solo aquella que "se produce por el pueblo". Vale la pena reflexionar sobre esta aseveración, cuando se trata de caracterizar o clasificar hechos históricos o de crear categorías históricas, si se pretende que esas definiciones nos sirvan para entender un poco más nuestra historia, pues solo comprendiéndola mejor podríamos mejorar nuestra realidad presente y futura.

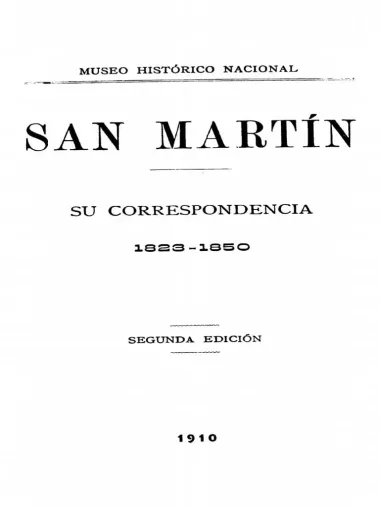

El mismísimo general San Martín, que coincidía en 1830 con su amigo Vicente López y Planes sobre las características concretas de la revolución y la contrarrevolución en nuestra América -dados los bandos en pugna que por entonces existían y la realidad conflictiva imperante- entendía con superlativa profundidad que, "a menos que haciendo un camino a su constitución ponga ésta en armonía con las necesidades de los pueblos", existe suficiente razón "por lo cual se halla la revolución en permanencia".

"Desde arriba" o "por abajo"

Después de aclarar que "de consiguiente, la revolución supone un movimiento anormal y convulsivo, un espasmo social, que de momento entraña una negación formidable, aunque luego se dedique especialmente a una labor constructiva precisa", Octavo Gil afirma que las revoluciones "propiamente dichas" son las "de abajo", aunque también las haya "desde arriba", provocadas con el propósito "de un cambio fundamental de régimen". A propósito, Roberto A. Ferrero acaba de publicar un libro referido precisamente a "las revoluciones por arriba" en todo el mundo, incluida Nuestra América.

Llegado a este punto, y siguiendo la lógica de la definición aportada por el escritor sanjuanino, siempre en ese plano especulativo, podríamos sacar dos conclusiones: 1) No deberían denominarse "revoluciones" en términos estrictos aquellas que no producen un cambio fundamental de régimen y, por el contrario, afirman el régimen tradicional ("revoluciones conservadoras"); 2) para que una "revolución por arriba" tenga legitimidad definitiva y se ajuste a la definición original, debería responder a "los de abajo" (que son mayoría), logrado lo cual no habría más razones para reivindicar y producir revoluciones por un largo tiempo, siempre y cuando las realidades logradas se mantengan vigentes. La revolución burguesa en los países centrales, comenzada con la revolución industrial, al menos hasta no hace mucho, era un ejemplo palpable de ello. De lo contrario, podríamos estar en presencia de una "contra revolución", aunque se autodefina en forma diferente.

Un ejemplo claro de ese tipo de revolución "desde arriba" fue la revolución de 1943 en la Argentina, que venía a producir "un cambio fundamental de régimen" (paso de un régimen entreguista, hambreador y fraudulento a otro nacional y a favor del pueblo), y que respondiendo finalmente al clamor de "los de abajo", expresado claramente dos años después un 17 de octubre de 1945, entregaría democráticamente el gobierno a las mayorías populares el 24 de febrero de 1946 a través de un gobierno democrático, revolucionario y legítimo tanto en sus raíces como en sus banderas políticas a favor de la Patria y del Pueblo. No dejemos de mencionar una frase del general San Martín (cuyo significado de fondo debería regir nuestras prácticas y análisis políticos): "Un buen gobierno no está asegurado por la liberalidad de sus principios, pero sí por la influencia que tiene en la felicidad de los que obedecen".

La revolución de 1943 se inició produciendo el desconcierto de las minorías conservadoras y de la Embajada Británica justo el 4 de junio, día en que la Convención del Partido Conservador se había auto convocado para proclamar la candidatura a la presidencia de la República de don Robustiano Patrón Costa, zar del azúcar e instigador de la contrarrevolución y derrocamiento del Dr. Federico Cantoni en 1934, suceso que frustró (verdadero retroceso), las posibilidades de la "Azucarera de Cuyo" y la diversificación económica de San Juan en la década del 30 del siglo XX.

Para ser "una revolución autoritaria" (como se la califica generalmente), lo cierto es que "con un debate ideológico acentuado por motivos internos y externos, con una sociedad en transformación", aquella "revolución desde arriba" de 1943 creó más expectativas que desencantos entre sus contemporáneos, tras "la búsqueda de distintas soluciones políticas que permitieran salir de los dilemas en que la opción escogida a comienzos de la década había colocado a la Argentina", como bien dice Fernando J. Devoto (UBA).

Y aunque el grupo de revolucionarios no era homogéneo y estaba dividido en torno a diversas cuestiones, entre ellas la posición que debía adoptar el país frente a los bandos contendientes en la Segunda Guerra Mundial, dentro del gobierno militar convivían los que defendían la neutralidad (coincidente en eso con los que tenían claras simpatías con las fuerzas del Eje y grupos vinculados al nacionalismo católico), al lado de aliadófilos de orientación probritánica, junto a otros de orientación liberal (Page, 1983).

Raúl Scalabrini Ortiz, que desconfiaba de esos militares, de los que tampoco se sabía mucho, se orientó a creer en un principio que era un golpe pro norteamericano para romper la neutralidad, que era la genuina posición nacional mantenida por los gobiernos argentinos durante la Primera Guerra Mundial. Por su parte, la Fuerza de Orientación Radical para la Joven Argentina, conducida por Arturo Jauretche, declaró en cambio, con la firma de Jauretche y Oscar Meana, y con más optimismo que Scalabrini: "FORJA declara que contempla con serenidad no exenta de esperanza la constitución de las nuevas autoridades". Así también, diarios como "Cabildo" celebraban la revolución del ‘43 en la que veían "el triunfo del espíritu nuevo" que había abolido al gobierno de "la plutocracia sin patria".

Según señala Pablo Buchbinder en "Los cambios en la política social argentina y el impacto del terremoto de San Juan", los militares que impulsaron aquella revolución (pues siempre hubo dos Ejércitos) "compartían una perspectiva crítica de los gobiernos que habían ejercido el poder desde 1930", cuestionando "las prácticas fraudulentas en términos electorales que habían permitido que dichos gobiernos se mantuviesen a lo largo de este extenso período, su supuesta corrupción y la falta de moral en términos administrativos, pero también se los acusaba por su falta de sensibilidad en los aspectos sociales". Por el contrario, la perspectiva de los militares del ‘43 estaba impregnada de preocupaciones por la situación social y la situación de un mundo en guerra (1939 – 1945), preocupaciones que se agravarían a los siete meses de iniciada la revolución con el terremoto de 1944 en San Juan.

Al mismo tiempo, todas las propuestas de la clase política de entonces se inclinaban por la conservación del estatus quo de la "década infame", convirtiendo aquel levantamiento militar de 1943 en una verdadera y patriótica "revolución desde arriba", de cuyas entrañas surgiría democráticamente, a partir del 17 de octubre de 1945, ratificada el 24 de febrero de 1946, una patriótica y amplia "revolución desde abajo".

Se hacían realidad aquellas significativas palabras del Padre de la Patria: "El rey nos decía que si no podemos comprar leña que nos emponchemos… que si por pobre no podíamos alimentar a nuestro caballo, que no lo tengamos… que si alimentarnos era costoso, que comamos menos… Entonces decidimos ahorrar gastos y nos liberamos del rey".