El despertar del pensamiento heterodoxo en la Argentina

En el cruce entre la crítica al positivismo, el auge del pensamiento nacional y la influencia latinoamericana, emergió en Argentina una tradición heterodoxa que dejó huella en la filosofía, la política y la cultura del continente.

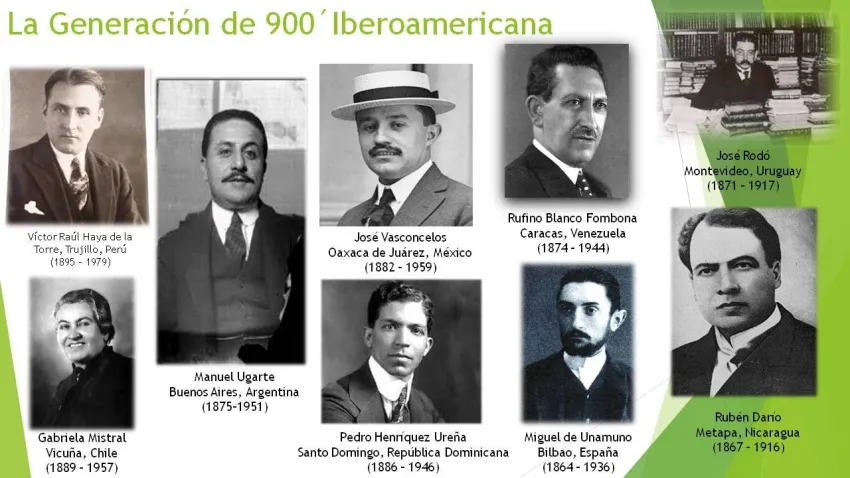

Al despuntar el siglo XX, con el antecedente de los aportes de la generación iberoamericana del 900 y su influencia y continuidad en el pensamiento de la Reforma Universitaria de 1918, podemos reconocer la existencia de una peculiar heterodoxia a nivel de ideas, que era a la vez una respuesta a la ortodoxia liberal-positivista de raíz europea, por un lado, y a la ortodoxia clerical desfasada del pensamiento popular, por el otro, sin descontar la ortodoxia marxista, incipiente por aquel entonces, también eurocéntrica, que el pensamiento nacional, federal, popular y latinoamericano -heterodoxo por esencia- cuestionaría y se propondría nacionalizar y superar desde una visión enraizada en nuestros propios orígenes e historia.

Dicha superación suponía tres condiciones y efectos: 1. Reconocía el mérito del pensamiento positivista en cuanto a su predica a favor de la metodología científica y del rigor analítico, ausente por entonces en los ámbitos académicos. 2. Era a su vez una crítica al menosprecio positivista por toda conceptualización referida a los grandes problemas del hombre y de la sociedad, punto de partida de las Ciencias Humanas y Sociales. 3. Cuestionaba la pretendida hegemonía del pensamiento europeo, predominante sobre todo otro pensamiento que no se supeditara al pretencioso "centro cultural del mundo" por entonces (el Viejo Mundo).

El positivismo había aparecido en Europa como resultado del florecimiento portentoso y a su vez deshumanizado de la civilización técnica y las ciencias naturales, que pretendía ser la nueva verdad revelada y daba por sentado el dominio del capitalismo europeo sobre los demás continentes y países del orbe, resultando de ello que los civilizadores impedían a los demás pueblos civilizarse y poseer una conciencia de sí mismos y sobre sus problemas nacionales, y, de hecho, solo se les permitía, admitía o reconocía una conciencia y una ciencia prestadas: la ciencia y el pensamiento europeo.

La hecatombe mundial de 1914 pondría en crisis la idea del "progreso indefinido y su evolución lineal" que sustentaba dicha filosofía. Así, el monopolio positivista comenzaba su lenta decadencia en nuestras pampas, debido a "la insatisfacción de la conciencia humana ante la aridez del positivismo" (Zuretti, 1964), pero también ante el nuevo despertar de la conciencia propia de la existencia, que se expresaba en las nuevas concepciones científicas, en la filosofía, la literatura y la política nacional heterodoxa, fuera y dentro de las universidades (en 1916 en el yrigoyenismo, desde la resistencia política e intelectual en FORJA, en la "Década Infame", y desde 1945 en el peronismo).

Coroliano Alberini (1886 – 1960), considerado el primer auténtico filósofo argentino, rescataba la esencia nacional de toda verdadera cultura frente al cosmopolitismo banal del positivismo:

"Todo pueblo -decía Alberini-, así sea el más humilde, ha creado y crea valores susceptibles de contribuir al enriquecimiento espiritual de la humanidad". Dicha humanidad, "pese a la unidad de lo humano, se manifiesta en forma heterogénea, esto es, de nacionalidades".

Poniendo de manifiesto la estrecha relación a través del tiempo entre la intelectualidad heterodoxa de la Reforma y la política latinoamericana, el Dr. Juan José Arévalo -jefe de la Revolución Nacional de Guatemala (1945 -1951)-, antecesor de Jacobo Árbenz Guzmán, contemporáneo del Gral. Juan Domingo Perón y discípulo de Alberini en la Universidad Nacional de Buenos Aires, decía de Alberini, su profesor de filosofía: "Un reformador intelectual y un poderoso dirigente".

En la Revista de Filosofía de José Ingenieros -refiere el historiador Roberto A. Ferrero-, aparecieron ideas heterodoxas a las que su director abrió generosamente sus páginas. En ellas, junto a los trabajos de José Vasconcelos, Pedro Henríquez Ureña, Alejandro Deustúa, Juan B. Terán, Alfredo Franceschi, Eugenio D’Ors y otros destacados anti positivistas, se había publicado también un artículo de Saúl Taborda (uno de los ideólogos de la Reforma Universitaria de 1918) –"El ideal político de la filosofía"-, "inclinado abiertamente sobre los mismos derroteros de impugnación de la ideología dominante".

En esa tendencia heterodoxa y antipositivista, cuya común voluntad estaba dirigida a una "superación orgánica, científica y progresiva del Positivismo, conforme a las exigencias del espíritu contemporáneo" (Monserrat), se encontraban también Macedonio Fernández, Coroliano Alberini, Benjamín Taborga, José Gabriel, Carlos Astrada, Alejandro Korn, Enrique Martínez Paz, Raúl Orgaz y Saúl Taborda, pero además otros hombres que trascendieron hasta nuestros días como Manuel Gálvez, Leopoldo Lugones, Ricardo Rojas (el de "La Restauración Nacionalista") y Manuel Ugarte ("El porvenir de América Latina").

Por esos años, Manuel Ortiz Pereyra -que luego integraría la heterodoxa FORJA- preconizaba el advenimiento de la "independencia económica" y "La Tercera Emancipación", título de una tesis sociológica profundamente heterodoxa si la confrontamos con las ortodoxias dominantes por entonces.

Era la huella que había marcado José Vasconcelos, el autor de "La raza cósmica. Misión de la raza iberoamericana" (1825), y sus amigos del "Ateneo de la Juventud" contra el positivismo en México, en el intento por construir una filosofía latinoamericana.

Mientras algunos publicistas como Korn, Ponce y el mismo Ingenieros en 1925 también creaban "La Unión Americana", y desde el socialismo se esforzaban por superar la ortodoxia positivista eurocéntrica desde adentro del propio movimiento y otros intentaban remozar "los desvaídos prestigios del escolastismo", por su parte Saúl Taborda, ideólogo heterodoxo de la Reforma, ocupaba un lugar aparte en el movimiento anti positivista y en el desarrollo del pensamiento heterodoxo, antecedente del pensamiento nacional del siglo XX y XXI.

El nuevo pensamiento se inspiraba en "una tercera fuente, bien poco concurrida", por cierto, consigna el Dr. Roberto Ferrero en su biografía de Saúl Taborda. Esa fuente era la reserva de la tierra y del espíritu nuestro americano, fruto de la fusión original y heterodoxa que había logrado la mestización indo-ibérica. Saúl Taborda caminaba en el mismo sentido que Vasconcelos, cuyos pasos había marcado ya Manuel Ugarte en "El porvenir de América Latina" y otros libros precursores.

A propósito, decía el premiado escritor mexicano Octavio Paz de su compatriota Vasconcelos, que por extensión podemos ampliar a todo el pensamiento heterodoxo nacional y latinoamericano: actuaba con "esa unidad de visión que imprime coherencia a los proyectos dispersos, y que, si a veces olvida los detalles, también impide perderse en ellos".