Las fronteras de un país posible

Hasta fines del siglo XIX, el sur del país permanecía prácticamente separado de la Argentina central. La Campaña del Desierto y las decisiones de Sarmiento, Avellaneda y Roca consolidaron la soberanía sobre la Pampa, la Patagonia y el Mar, sentando las bases de la Argentina moderna.

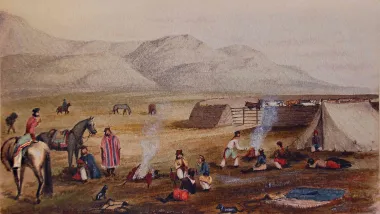

Hasta 1880, la línea que atravesaba el sur de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y Mendoza todavía separaba –como una verdadera frontera- a la Argentina criolla de la "pampa inmensa" y la "llanura sin compasión, desértica, infinita" (Edilio Pigatto).

El desierto, aunque nos cueste ubicarnos ahora, no era otra cosa que la otra mitad del país mismo: la gran pampa húmeda y el Sur argentino, cuyas ciudades y provincias existen hoy gracias a los resultados de aquella decisión soberana.

A partir de 1879, aquel inmenso territorio, codiciado por propios y extraños y apenas habitado, integraría ya no solo en forma nominal sino efectiva el mapa argentino y latinoamericano, asegurando nuestra soberanía sobre la pampa y la Patagonia, las Malvinas, el Mar y la Antártida Argentina.

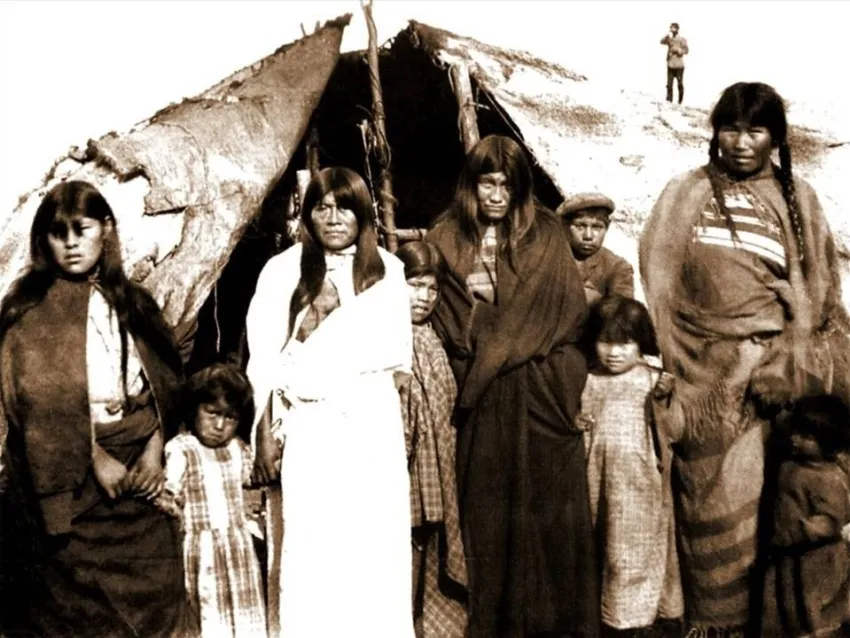

Como hemos apuntado, aparte de las invasiones permanentes de los indios "fronteras" adentro, costosas en vidas y bienes, la Pampa y la Patagonia aparecían como un territorio cuasi desértico codiciado por potencias extranjeras, una de las cuales ocupaba ilegal e ilegítimamente desde 1833 nuestras Islas Malvinas.

Otro problema era la connivencia, complicidad y/o permeabilidad de las tribus pampeanas con los intereses de la oligarquía chilena que, aparte de beneficiarse con el robo y contrabando de ganado de la pampa argentina, reclamaba para sí territorios de este lado de la cordillera.

cesidad de organización nacional, postergada por la oligarquía desde 1811, ya en el último cuarto del siglo XIX era otra gran materia pendiente, en la que no se había avanzado mucho en ese punto en las presidencias de Sarmiento y Avellaneda, aunque ambos provincianos le habían dado una perspectiva decididamente nacional a su gestión gubernamental.

En efecto, más allá de los detalles de la operación militar, si la razón inmediata era terminar con los ataques constantes del malón y sus consecuencias nefastas en pérdida de vidas, secuestros de personas (cautivos), robo de hacienda, destrucción de bienes y dilapidación de recursos (tropas, fortines y pago de condiciones extorsivas para conservar una paz imposible), la preocupación fundamental desde una visión nacional era, sin duda, la soberanía e integración del territorio heredado de la era colonial, disputado por Chile y Gran Bretaña, así como por otras potencias extranjeras, sin dejar de lado el problema de la inutilización de tierras y la necesidad de más tierras para proveer a una creciente demanda exterior de las industrias cárnicas, dada la transformación de la Argentina en país agro-exportador que se venía operando.

El propio Sarmiento, siendo senador, se opondría a la iniciativa de ganar el desierto para la Argentina, creyendo que no valía la pena "crear para dichas costas una Marina. Hemos en el sur Chubut, Deseado y Carmen de Patagones, rudimentos de extranjeros rebeldes y miserables aldeas que no merecen crear marina para ir a recoger algunos huevos y plumas de avestruz". En eso Sarmiento coincidía con Alberdi, que, a pesar de su agudeza para entender el esquema Puerto-Interior y la guerra de la Triple Alianza, pensaba que "disputarse esos desiertos es lo más loco y absurdo…".

El historiador bonaerense Rubén Lombardi cita al ensayista Roberto Tamagno, quien manifiesta: "No eran plumas y huevos lo que iríamos a buscar al sur, sino petróleo, hierro y carbón, a lo que en nuestro siglo agregaríamos gas no convencional, energía hdroeléctrica y la mejor lana del mundo, entre otras enormes riquezas que alberga nuestra Patagonia querida". Y no hablemos de las riquezas del Mar y de nuestras Islas Malvinas.

En lo que atañe a la cuestión indígena, en 1869, el gobierno del sanjuanino Sarmiento –ahora sí "provinciano en Buenos Aires"- disponía el traslado de la línea defensiva de la frontera del río Cuarto al río Quinto. Tal vez a ello se deba el respeto y hasta la admiración que existe en Córdoba por D. F. Sarmiento, aparte de haber sido el sanjuanino el impulsor de la Exposición Industrial de 1871 y de la creación e instalación del Observatorio Astronómico de Córdoba.

Así, la ciudad de Río Cuarto y las demás poblaciones aledañas –muy castigadas durante años por los malones- quedaron a muchos kilómetros al norte de los fortines de la zona del río Quinto.

Por su parte, la Campaña del Desierto sería una decisión del gobierno del tucumano Nicolás Avellaneda, que cambió de cuajo la estructura geográfica, política, económica y organizativa del país a partir de la finalización de la campaña y la asunción presidencial del tucumano Julio Argentino Roca, jefe del Ejército por aquel entonces.

Sin duda, aquella fue una guerra dolorosa e indeseable, pero "no el fruto sangriento de crueles doctrinas racistas –como se suele decir con mucha irresponsabilidad y arbitrariedad- sino el desenlace inevitable de una guerra entre dos mundos que no podían coexistir" por las razones nacionales que aquí apuntamos.

"Si puede hablarse con propiedad de una política territorial de expansión (crecimiento hacia adentro) después de la gesta de la Independencia –tal como aporta Alfredo Terzaga-, ella no es otra que la conquista efectiva del propio territorio, efectuada sin titubeos por el Nuevo Ejército Nacional, y por Roca, caudillo de ese ejército durante los rápidos avances de los años 1878 y 1879".

Verdaderamente, la crítica a Roca y a la Campaña del Desierto, al denostar y difamar una política de integración nacional y soberanía territorial y confundirla con una causa anti racial, tiene mucho de anti militarismo vacuo, como de prejuicio antinacional y antipopular. Contra ello, no hay otro remedio que adentrarse en la verdad histórica.