Entre la frontera y el desierto

El poema de José Hernández y la vida del coronel puntano revelan la dura realidad del gaucho en la frontera: entre el desierto, el malón y el abandono de un poder porteño que defendía sus privilegios antes que la soberanía nacional.

En su poema histórico (1872), José Hernández retrata como nadie la situación que sufre el gaucho al tener que ir a defender aquella frontera que separa a criollos de indios en una guerra intestina, sin fin, que lleva ya varias décadas. Ahí comienzan sus desgracias, / ahí principia el pericón, / porque ya no hay salvación, / y que usté quiera o no quiera, / lo mandan a la frontera / o lo echan a un batallón.

Hernández describe la condición del gaucho en la frontera bajo la política porteña "de patria chica", que no pretende darle una solución nacional al problema (como finalmente lo encarará la generación provinciana y nacional del ’80), sino apenas aminorar los efectos de una relación inestable con la pampa y mantener el estatus quo aquende las fronteras, solo para defender los privilegios de la casta oligárquica: nunca interesada en ganarle tierras al desierto, integrar todo el inmenso país ni plantar allí la soberanía argentina (como ya lo había demostrado en su desprecio por el Alto Perú, la Banda Oriental e incluso el Estrecho de Magallanes).

Ansí en mi moro, escarciando, / enderecé a la frontera. / ¡Aparcero, si usté viera / lo que se llama cantón…! / Ni envidia tenga el ratón / en aquella ratonera. / ¡Y qué indios ni qué servicio / si allí no había ni cartel! / Nos mandaba el coronel / a trabajar en sus chacras, / y dejábamos las vacas / que se las llevara el infiel. / Y es lo pior de aquel enriedo / que si uno anda hinchando el lomo / ya se le apean como plomo… / ¡Quién aguanta aquel infierno! / Si eso es servir al gobierno, / a mí no gusta el cómo.

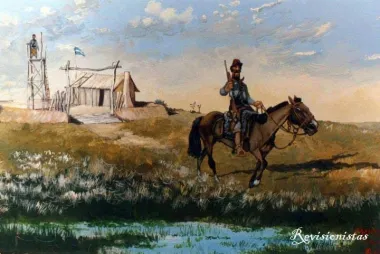

En efecto, el fortín en la frontera, en la puerta del desierto, no solucionaba el problema de fondo y agravaba enormemente la condición del gaucho y del hombre de la tierra condenado a las "galeras".

Más de un año nos tuvieron / en esos trabajos duros, / y los indios, les asiguro, /dentraban cuando querían: / como no los perseguían / siempre andaban sin apuro. / Allí si se ven desgracias / y lágrimas y aflicciones, / naides le pida perdones / al indio, pues donde dentra / roba y mata cuanto encuentra / y quema las poblaciones… Su pretensión es robar, / no quedar en el pantano; / viene a tierra de cristianos / como furia del infierno; no se llevan al Gobierno / porque no lo hallan a mano.

Si esa es la situación que se vive entre dos fuegos y la condición del gaucho en los fortines, muchas veces, su condición social de paria en su propia tierra o de perseguido político lo lleva a buscar su salvación en las tolderías junto a sus eventuales enemigos, lo que demuestra que, más allá de los permanentes enfrentamientos, inevitables por cierto, y dada la agresión permanente del malón, existe una relación mucho más fluida de lo que parece entre uno y otro lado de la frontera, como lo confirmará en la misma línea nacional el coronel Lucio V. Mansilla en su libro autobiográfico "Una excursión a los indios ranqueles" de 1870. Ese es el caso tanto del personaje de José Hernández como el del coronel Manuel Baigorria.

Dos arquetipos criollos en las tolderías

Existen algunos puntos en común entre el coronel Manuel Baigorria, personaje real de nuestra vida histórica, y Martín Fierro, el personaje de ficción de José Hernández, ambos provincianos, representantes a su vez de dos sectores cruciales en la vida argentina: la milicia y las masas desvalidas de la patria criolla.

El primer aspecto en común a destacar, aparte de ser provincianos, es que la vida de Martín Fierro no es sino el relato en verso de uno de nuestros grandes dramas históricos reales; y la vida de Manuel Baigorria es el drama real de una vida aparentemente de novela, que ni la literatura ni el cine nacional han llevado a sus estrados.

A ambos los une, a pesar de la distancia territorial y tal vez de la época, un ideario común: la patria, la sociedad en la que viven y que cuestionan con su propia vida y con sus debilidades e impotencias.

Martín Fierro es perseguido por la justicia de su época y Baigorria lo es como resultado de nuestras luchas civiles. En ambos casos, personifican, a nivel del país criollo del siglo XIX, nuestras luchas sociales y políticas.

Baigorria, además de estar implicado en las guerras nativas por su nacimiento como puntano y habitante de frontera, sufre, igual que sus paisanos de otras provincias lindantes (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y Mendoza), las acechanzas del desierto. Será considerado un salvaje por vivir entre los salvajes durante 20 años, pero no es un bárbaro, sino un desgraciado que debe seguir a los indios para conservar la vida.

Fierro es bonaerense, como su autor, y además de estar implicado igualmente en las guerras civiles, sufre como todos los de su clase las acechanzas del gobierno: del juez de Paz, del comandante de frontera y de su destino marginal en una sociedad desigual e injusta: la sociedad agraria de su época.

En muchos aspectos, la historia de uno y otro se parece también a la historia argentina: no solo un drama, sino una tragedia de enredos, compleja y contradictoria, que resulta necesario desentrañar si queremos tener un futuro promisorio como verdadera comunidad nacional.

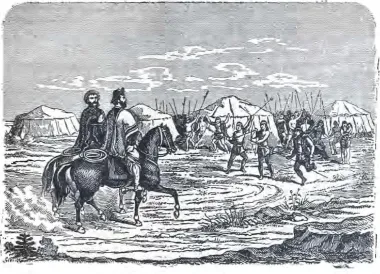

El coronel Manuel Baigorria y Martín Fierro, cada uno en su momento, van a buscar refugio en las tolderías cuando sean perseguidos política y/o socialmente. En efecto, ambos conocerán el desamparo social y la necesidad de exiliarse en el desierto junto a su compañero más fiel: el comandante Baigorria al lado de su compañero Neyra, y Martín Fierro al lado de su entrañable amigo, el sargento Cruz.

Edilio Pigatto, en "El Malón en el Sur de Córdoba", nos ubica en el ideario del comandante Baigorria, que rechaza la iniciativa que lo invita a restituirse a la civilización porteña, cuyo fin es el acomodo personal una vez concretada la revolución del 11 de septiembre de 1852 contra la Confederación Argentina residente en Paraná, que por una década separa de hecho a los dos países.

La respuesta de Baigorria a Mitre (uno de los mentores de esa sociedad oligárquica que rechaza y expulsa a sus propios paisanos, sean estos militares o peones) es terminante, después de haberle sido funcional en algún momento:

"No me cabe duda de cuanto Ud. me dice, pero hasta acá, todavía, no he aprendido a ser hoy con uno y mañana con otro, que por lo que hace a la fortuna no me lisonjea".

Con igual fin –refiere Pigatto- lo llama el general Paz, quien en tono de reproche le recuerda la causa común que defendieran (Baigorria había sido soldado de Paz), a lo que su antiguo alférez le responde al cordobés:

- "Es verdad, mi General, pero recordará V.E. que, en el año 30, en la Capilla de Cosme, al ceñirme la espada de alférez, yo cuidé de preguntar qué programa iba a defender con la espada que se me entregaba. V.E. me dijo: la causa que va defender es la organización de nuestra patria… y conforme no pude serle inconsecuente a V.E., así también no podré serle a este otro".

Ese otro era Justo José de Urquiza, provinciano, vencedor de Juan Manuel de Rosas, el caudillo bonaerense que durante 20 años le había negado la organización nacional definitiva a las provincias en las personas de Paz, de Facundo o de Estanislao López, al fin y al cabo, todos provincianos de tierra arriba ("Arribeños"), como se lo consideraba ubicado al Interior en relación a las tierras bajas del Puerto.

En el exilio de ambos -de Baigorria y Fierro- en las tolderías, están patentes las luchas al interior de la sociedad criolla, aunque el desierto no estuviera integrado todavía al territorio… Tampoco aquella sociedad del desierto se planteaba integrarse ni evolucionar como sociedad -como le termina confesando el cacique Mariano Rosas al coronel Lucio V. Mansilla, sino seguir viviendo a costa de aquella otra que existía en sus fronteras, a través del permanente ataque a las poblaciones argentinas, y no al revés como se pretende.

Tanto Fierro como Baigorria ponen en evidencia lo que es el desierto: una tabla de salvación personal y vía de escape a las penurias y graves conflictos de la sociedad criolla, pero también una sociedad provisoria de la que necesariamente se vuelve, y a la cual no se pueden tampoco adaptar, ni se puede adoptar definitivamente, porque es una sociedad inviable, que no se dedica a la agricultura, a la caza, a la pesca ni al pastoreo sino al comercio con Chile del ganado que arrea en el malón, provocando la devastación de la hacienda y de las poblaciones criollas de este lado de la frontera todavía indefinida.