Un país llamado Argentina

Entre crisis recurrentes, resiliencia social y tensiones políticas, Argentina sigue siendo un país de contrastes donde conviven esperanza, frustración y reinvención constante.

¿Cómo fue que vinimos a llamarnos argentinos? La palabra que hoy nos identifica como Nación, señala Diego Valenzuela en "Enigmas de la historia argentina", aparece por primera vez en un poema del año 1602" de Martín del Barco Centenera, si bien lejos está ese hecho de "remitir a lo que actualmente entendemos por Argentina".

En verdad, como admite Diego Valenzuela (periodista, escritor y varias veces Intendente de la localidad de 3 de Febrero en la provincia de Buenos Aires), más allá de no estar de acuerdo con "desempolvar la historia" dada su posición en contra del revisionismo histórico, reconoce no obstante que "entre 1810 y 1825, con excepción de Buenos Aires, casi no aparece el vocablo Argentina, porque prevalece la identidad americana".

En efecto, "durante largo tiempo, los habitantes del Río de la Plata se identificaron como americanos, o por la patria local (orientales, altoperuanos, salteños, cordobeses o cuyanos), pero nunca como argentinos". Es más, según la historiadora Nora Souto de la UBA, citada por Valenzuela, "lo que sí aparecía, sobre todo en la prensa de Buenos Aires en la época colonial, era la sinonimia entre porteño y argentino", más si se entiende que el término deriva de argentum (palabra latina que significa plata), en clara alusión al Río de la Plata, río que solo baña las playas de Buenos Aires.

Cabría preguntarnos si tal situación no arraigó de tal manera en las clases dominantes argentinas y en la oligarquía porteña en particular (asociada desde su nacimiento al contrabando, al comercio exterior y al interés extranjero y nunca al interés nacional), aparte de su ideal exclusivamente metálico y extranjerizante, que desde entonces hasta hoy, sin solución de continuidad, al ampliar el nombre de su río a todo el territorio nacional creyó, y aún cree, que la Argentina es su propiedad privada, con omisión de lo que piensan, sienten o padecen (por culpa de ella) todos los argentinos de Buenos Aires y del Interior.

El recuerdo de aquel 10 de mayo de 1602, cuando el nombre de "Argentina" apareció por primera vez en el poema de Martín del Barco Centenera, resulta propicio para reflexionar sobre lo que fuimos y somos, pero también sobre lo que queremos ser o seguir siendo, que en estas circunstancias no es un dilema insubstancial, porque lo que está en juego es nuestra propia existencia y destino como sociedad nacional, y eso nos atañe colectivamente, aunque también a cada uno de nosotros individualmente.

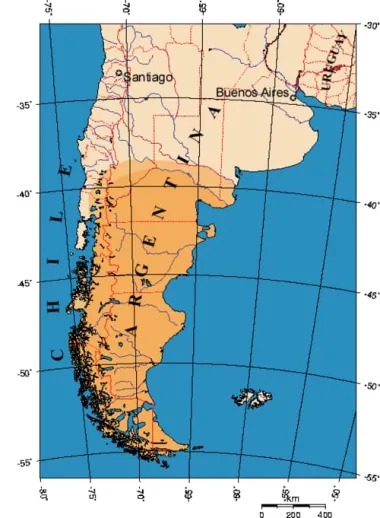

Antes que argentinos fuimos americanos

En un inmenso territorio a lo largo y ancho de nuestro Continente, tanto lo que hoy es la Argentina como Uruguay, Bolivia, Panamá o Guatemala, por nombrar algunas de esas "naciones" nacidas en un largo proceso de disolución, formaban parte de la América Indo Hispano Criolla constituida por cuatro grandes Virreinatos (Nueva España, Nueva Granada, Del Perú y Del Río de la Plata) y por algunas otras jurisdicciones autónomas administrativamente como Charcas (Alto Perú), Venezuela y Chile, a la que perteneció Cuyo (San Juan, Mendoza y San Luis) desde su descubrimiento en 1551 hasta la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776.

En verdad, hasta la Batalla de Ayacucho (9 de diciembre de 1824), coincidimos con el historiador Roberto A. Ferrero, "no existía una historia nacional individual, porque simplemente no existían estas naciones", en la medida en que "los hechos y los personajes de la época de Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia eran comunes a toda la región".

Es más, en 1825, en carta al Gral. Sucre, Simón Bolívar le anticipaba su convicción: "Ni Ud. ni yo, ni el Congreso mismo del Perú, ni de Colombia, podemos romper y violar la base del derecho público que tenemos reconocido en América. Esta base es que los gobiernos republicanos se fundan entre los límites de los antiguos virreinatos…".

En lo que atañe al Virreinato del Río de la Plata, después de pasar por varias denominaciones tales como "Provincias Unidas de Sud América", "Provincias Unidas del Río de la Plata", "Confederación Argentina" y finalmente "Nación Argentina", ese proceso de disgregación se conformó, según el decir gráfico de Roberto Ferrero, "como pelar una cebolla": la primera capa se peló en 1811 con la separación de Paraguay; la segunda en 1825, cuando se separó el Alto Perú (Bolivia); y la tercera en 1830, con la ‘independencia’ del Uruguay. Lo que quedó de la cebolla, fue la Argentina".

"Y si se extreman los requisitos, para ser la Argentina que conocemos hoy -concluye Ferrero-, habría incluso que considerar que recién se constituyó en 1880, cuando el general Roca incorporó la inmensidad al sur del Río Quinto a la geografía del actual territorio", a través de un proceso de verdadera integración nacional y no de desintegración o arbitrariedad como se suele afirmar con ignorancia y hasta con escaso espíritu y visión nacional.

De no haber sido así, de no haber existido la tan denostada "campaña del desierto", la definitiva separación de una parte de la pampa argentina y de la Patagonia hubiera constituido una nueva segregación de territorio, favorable a los intereses de los que nos quieren divididos para reinar. En ese caso, no existirían las actuales provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego como parte de la Argentina, ni tampoco seríamos dueños de la Antártida, del Mar Argentino ni de las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur. De hecho, no han cesado las intenciones foráneas de usurpar dichos territorios. He allí el verdadero sentido nacional y el carácter estratégico de aquella campaña.

Producida la disgregación de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Simón Bolívar insistía contra la indiferencia porteña ante el destino macro nacional, que el único remedio que se podía aplicar al tremendo mal de la disolución, debilidad y aislamiento de los Estados suramericanos era "una federación… más estrecha que la de los Estados Unidos", "la más perfecta unidad posible bajo una forma federal", porque ello era necesario "a los intereses de América", nuestra Patria común de la que formábamos parte indisoluble como argentinos.

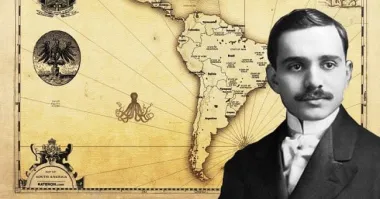

Cualquiera otra opción, como lo demuestran 200 años de idas y vueltas, de procesos cíclicos, de avances y retrocesos (que no por casualidad se viven simultáneamente en toda Nuestra América), será un nuevo callejón sin salida, como lo sabían nuestros Libertadores; como lo proclamaba Manuel Ugarte en su gran campaña por toda América, con la adhesión fervorosa de los latinoamericanos del Norte, Centro y Sur; como lo intuyeron los universitarios reformistas de 1918; y como lo han sostenido en el tiempo nuestros grandes estadistas y pensadores nacionales, sin que pudieren ver hecho realidad hasta hoy el ideal de una América Latina unida y a la vez independiente, y, como consecuencia de ello, desarrollada y realizada plenamente en todas y cada una de sus partes y potencialidades.