La Reforma Universitaria de 1918, un hito latinoamericano

El movimiento reformista de 1918 no solo transformó las universidades argentinas, sino que encendió una llama democratizadora que se expandió por América Latina con ideales de autonomía, participación y justicia social.

La Reforma Universitaria fue un movimiento nacido en la Universidad Nacional de Córdoba el 15 de junio de 1918, que se propagó inmediatamente por toda la Argentina y América Latina con inusitada fuerza política e intelectual.

Aquella generación de la Reforma creía en el papel protagónico de América Latina en los nuevos destinos del mundo. Esos destinos cerraban un ciclo con la hecatombe armada de 1914 - 1918, la Revolución de Octubre en Rusia (1917) y la ruina de los viejos imperios multinacionales (Otomano, Austro-Húngaro y Prusiano). Al mismo tiempo abrían otro ciclo histórico a nivel latinoamericano a través de las ideas de la Generación del 900, la Revolución Mexicana de 1910 y la manifestación estudiantil del nuevo movimiento democrático, nacional y popular en el mismo momento que Hipólito Yrigoyen ejercía el gobierno de las mayorías nacionales por el voto popular, universal y secreto.

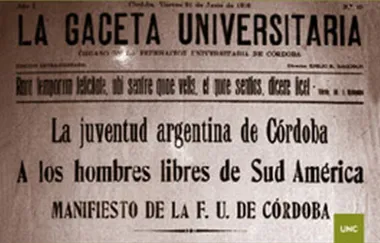

Desde el Manifiesto Liminar del 21 de junio de 1918, en todos sus documentos históricos y en el pensamiento fundacional de sus principales ideólogos –Deodoro Roca, Saúl Taborda, Gabriel Del Mazo, Víctor Raúl Haya de la Torre- estuvo presente el espíritu y el sentimiento latinoamericano, que no remitía solo a un lugar o a un paisaje sino a la cultura y a los propios valores de Nuestra América.

"Creemos no equivocarnos, las resonancias del corazón nos lo advierten: estamos pisando sobre una revolución, estamos viviendo una hora americana", proclamaba a todas voces el Manifiesto Reformista. Para aquellos jóvenes de 1918, la única recompensa a sus dolores y desvelos era "la redención de las juventudes americanas", pues sabían que sus verdades "dolorosas" lo eran "de todo el continente".

En el Orden del Día del 23 de junio de 1918 –dos días después de la publicación del Manifiesto Liminar- la Federación Universitaria de Córdoba consideraba: "El nuevo ciclo de civilización que se inicia, cuya sede radicará en América (Latina) porque así lo determinan factores históricos innegables, exige un cambio total de los valores humanos y una distinta orientación de las fuerzas espirituales…".

Gabriel Del Mazo –presidente de la FUA en aquella hora americana-, resumía así el primigenio espíritu de la Reforma: "Todos los documentos iniciales del movimiento expresan sin dejar lugar a dudas el sentido americano con que se le alentaba" (cuando todavía no podía confundirse americano con norteamericano ni panamericano).

A su vez, la larga acción política de Víctor Raúl Haya de la Torre (1920 -1948), desde apenas dos años después de la rebelión cordobesa, lo confirmaban. En efecto, fue en el Perú, a través del líder peruano, que la Reforma alcanzó sus más vastos contornos sociales y políticos, trasuntándose en la creación del APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana), vigente en el Perú hasta no hace mucho tiempo hasta su declinación, con el liderazgo de Alan García.

En 1920, Víctor Raúl Haya de la Torre, Gabriel del Mazo y Alfredo Demaría, presidentes respectivamente de las Federaciones estudiantiles de Perú, Argentina y Chile, suscribían acuerdos por los cuales esas organizaciones se comprometían a efectuar "propaganda activa por todos los medios para hacer efectivo el ideal del (latino) americanismo, procurando el acercamiento de todos los pueblos del continente y el estudio de sus problemas primordiales", tal como propondría luego en 1939 el proyecto de Universidad Americana de Saúl Taborda y Santiago Monserrat.

En el Primer Congreso Internacional de la Reforma realizado en México entre septiembre y octubre de 1921, que tuvo un marcado carácter latinoamericano, y siendo nuevamente secretario de Educación Pública de aquel país José Vasconcelos –el autor de "La raza cósmica. La misión de la raza iberoamericana"-, la declaración final del Congreso ponía énfasis "en los problemas latinoamericanos", denunciando como causa o factor coadyuvante a la vez "la acción del imperialismo yanqui".

Pronunciándose sobre aspectos muy concretos de la unidad latinoamericana, aquel Congreso invitaba a los centros estudiantiles de Nicaragua y Costa Rica a que "orienten sus trabajos a fin de que sus respectivos países se incorporen a la república Federal que acaba de constituirse con las otras tres nacionalidades latinoamericanas, realizando así el ideal de aquellos pueblos".

La persistente tentativa de constituir la Federación Centroamericana y de las Antillas –refiere Enrique Rivera-, no era si no la expresión correspondiente del deseo y la necesidad de reestructurar la Gran Colombia (Colombia, Panamá, Ecuador y Venezuela), la de unificar el Alto y Bajo Perú (Bolivia y Perú) y la de formar la Unión Aduanera del Sud (Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile), "expresiones regionales de la poderosa corriente que empuja a la unidad de todos nuestros países". Todo ello significaba verdaderamente la apertura de un nuevo ciclo para América Latina, del que hablaba el Manifiesto Liminar y lo harían las manifestaciones subsiguientes de las federaciones y congresos reformistas.

Ese sentimiento y esa dimensión latinoamericana era conciencia en los jóvenes de toda Nuestra América, tanto que Julio V. González –el hijo del autor de "Mis Montañas" (cuyo padre había nacionalizado la Universidad de La Plata fundada por Rafael Hernández, el hermano de Martín Fierro)- percibía en 1923 que "la "Nueva Generación" no era ya argentina sino (latino) americana".

Corroboraba ese espíritu latinoamericanista el escritor colombiano Germán Arciniegas en su clásico e iluminador libro de 1932 "El Estudiante de la Mesa Redonda": "El estudiante de Córdoba interpreta la voluntad de los estudiantes de América. Su grito se estaba esperando. De México a Magallanes se oye una misma voz". Así también lo consignaba tiempo después el celebrado Miguel Ángel Asturias: "En todas nuestras universidades la llama de Córdoba, el campanazo, el grito cordobés, fue escuchado en todas partes…".

Por eso, para Víctor Raúl Haya de la Torre, uno de los grandes protagonistas a nivel continental, la Reforma no era meramente la insurgencia del demos en el régimen de las altas casas de estudio, por muy importante que eso fuese, sino que era "la revolución latinoamericana por la autonomía espiritual"; aunque luego fracasara en ese e incluso en otros sentidos, como en conseguir la gratuidad de la enseñanza universitaria, que recién se lograba en 1947, durante el gobierno del Gral. Juan Domingo Perón, gobierno nacional y popular como el que le había dado alas al movimiento de 1918 con don Hipólito Yrigoyen, aunque desde el propio reformismo se denostara paradójicamente a uno y a otro movimiento y a sus líderes respectivos.

Como hemos dicho ya en otros textos, la Reforma no solo trascendió físicamente los claustros universitarios, el territorio cordobés e incluso el territorio argentino, sino que trascendió las cuestiones académicas y universitarias y representó la encarnación y actualización del pensamiento nacional en distintos campos.

No obstante, la inmadurez de Nuestra América impediría hacer realidad el proyecto de Bolívar, San Martín, Artigas, O’Higgins, Juan Egaña, Bernardo de Monteagudo y otros patriotas latinoamericanos de la primera hora. Mas el hecho de que quedara pendiente de concreción y sustanciación esa histórica tarea, no significaba que ella no estuviera en el alma de las ideas reformistas, respondiendo a un imperativo histórico.

En el Segundo Manifiesto (1928), redactado por Saúl Taborda, el reformismo respondía en momentos en que se verificaba la temida Contrarreforma:

"La Universidad de los Tiempos Nuevos debe proclamar que ella está indisolublemente ligada al empeño por la justicia social, el mejoramiento económico y cultural de las masas para proseguir con sacrificio la Reforma… hermanados con nuestros compañeros de Latinoamérica, hasta su completa realización". Ese era en última instancia el programa reformista de 1918, que sigue pendiente y que amerita tal vez una segunda reforma para su realización definitiva.

Lejos estaba el ideal reformista de separar sociedad y universidad. Tampoco de subordinar sociedad a universidad, según una vieja concepción elitista y/o clasista. O de plantear la idea de una universidad desligada de sus raíces, de su historia, de su propia comunidad y cultura, como de hecho plantea hoy el paradigma de la "universidad global", sin que hayamos todavía podido realizar el ideal nacional y latinoamericano de la primera Reforma, que rescataba a su vez el proyecto emancipador y unificador de nuestros Libertadores.