De la Escuela del Rey a la Escuela de la Patria

El recorrido histórico de la educación en San Juan revela una evolución que va desde las escuelas coloniales, impulsadas por los Jesuitas, hasta la creación de la Escuela de la Patria bajo el gobierno de José Ignacio de la Roza en 1816.

Se asegura que la primera escuela sanjuanina fue creada por los Jesuitas en 1655, prácticamente un siglo después de la fundación que nos dio el nombre de sanjuaninos, cuando se instaló por primera vez en la zona y funcionó hasta 1666. A partir de su pérdida, como aseguran los historiadores Héctor D. Arias y Carmen Peñaloza de Varesse, el Cabildo "determinó que se creara y estableciese la enseñanza de escuelas de primeras letras, la de Gramática Latina y la de Filosofía", resolución que se tomó el 20 de agosto de 1722, lo que ya antes de la revolución de mayo de 1810 nos habla de la existencia de una enseñanza pública (en este caso real).

No obstante, se debe señalar, que la educación estaba acotada a las clases acomodadas (preferentemente españoles) y urbanas, cuando los poblados eran bastante pequeños. De acuerdo a los historiadores citados, en la época colonial "solo recibían atisbos de instrucción sistematizada los jóvenes hijos de funcionarios, de vecinos principales, en aulas que vegetaban a la sombra de los conventos o de los cabildos y que estaban a cargo de un solo maestro que inculcaba la doctrina cristiana, lectura, escritura y muy someramente las operaciones más simples de la aritmética".

Las primeras letras

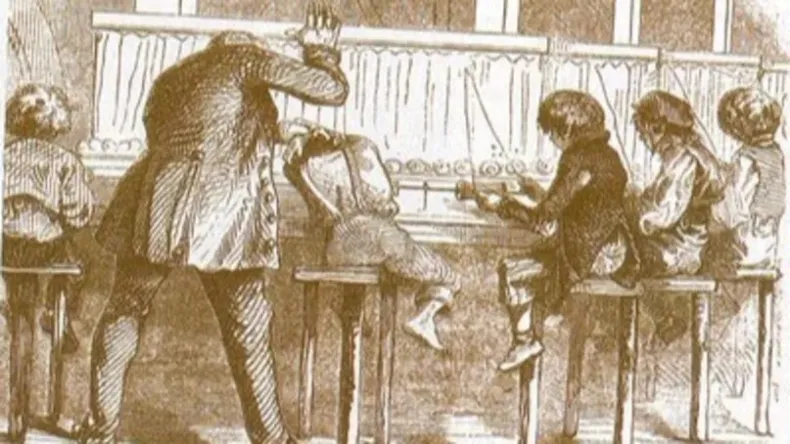

El método de enseñanza en general consistía en la memorización «a fuerza de repeticiones y coros", pues, "desde las oraciones, la cartilla, el deletreo, hasta la tabla pitagórica, eran motivo de coros, más o menos destemplados y monótonos en el transcurso del día escolar", habiendo escasos ejercicios individuales. En cuanto a la instrucción en la campaña, Arias y Peñaloza consignan que, si bien el maestro rural "tenía solo una mesa de arena, cueros sobados como pizarrones y una varilla de puntero", no obstante, contaba con un escalafón de auxiliares que lo ayudaban en la tarea estrictamente didáctica, tomaban las lecciones a los más rezagados, repartían los escasísimos útiles de que disponía la escuela, y "llevaban los solos en los coros de lecturas, oraciones y tablas de multiplicar". Por su parte, si a la escritura se le prestaba especial atención, porque para secretario "solo se podía aspirar mediante los bien perfilados rasgos de una hermosa letra", por su parte, "la aritmética se aprendía con ayuda de las tablas de sumar, restar, multiplicar y dividir, que se coreaban hasta aprenderlas de memoria".

Hay que apuntar que la disciplina escolar era rigurosa, en una época en que el aforismo era: "la letra con sangre entra". La tradición ha recogido, ya en plena época patria, que fue Saturnino Sarasa –primer teniente Gobernador de San Juan (designado el 29 de enero de 1812 después de la crisis de las Juntas), quien prohibió la pena de azotes en las escuelas, castigando con destitución a los infractores, en el marco de la Escuela de Primeras Letras que subsistía de la época anterior.

Como refieren Arias y Peñaloza, al producirse la revolución se contaba con más de una escuela de primeras letras y un aula de latinidad, y "el mantenimiento de la enseñanza oficial se hacía con el producido de los bienes de los jesuitas expulsos que integraban el llamado ramo de temporalidades".

Al producirse la revolución de 1810, el aula de latinidad en San Juan cerró sus puertas, y al borde de seguir ese camino quedó la Escuela del Rey o escuela pública de la época colonial, pues el Real Erario (llamado así hasta entonces) no vio con buenos ojos -«sin ser contrarios a los adelantos de los pueblos»- «expensar» las Escuelas de San Juan «al paso que su vecindario se desentiende de la solución de las sumas de que son deudores al Ramo». Ayer, como hoy, sin pago de impuestos, no se podían mantener las aulas abiertas.

Arias y Peñaloza infieren que la Escuela del Rey -que más adelante y después de la Independencia derivará en la Escuela de la Patria- funcionó con dificultades, pero no cerró sus puertas por un buen tiempo, ya que existen constancias, correspondientes al año 1811, del cobro de sueldo como maestro del presbítero Manuel Gregorio Torres; de José de Santelices hasta abril de 1813; y de Nicolás Rodríguez cobrando su sueldo de maestro en 1814.

No escape a la consideración de lectores y lectoras, que la Revolución de Mayo fue solo el comienzo de una época verdaderamente revolucionaria -cuando comenzamos a gobernarnos por nosotros mismos-, que concluyó con la declaración de la Independencia de las Provincias Unidas del Sur. En ese contexto, con la Gobernación Intendencia de San Martín en Cuyo, después de la separación de la Intendencia de Córdoba del Tucumán, se dio la gobernación de José Ignacio de la Roza en San Juan (1815 – 1820), que fue el fundador en San Juan de la Escuela de la Patria.

Una anécdota que viene al caso

Como señalan los historiadores Héctor Arias y Carmen Peñaloza, a pesar de todas las limitaciones e inconvenientes de aquella época que estamos recordando, "la escuela cumplió con su fin inmediato", ya que "se propuso enseñar y enseñó". No obstante, como también sabemos, la instrucción por sí sola no resulta suficiente para darle "brillo a la Patria", dado los intereses que están en juego también en el ámbito de la cultura. Esa es la razón por la que, el contenido de la enseñanza debe poseer un sentido y un ideal conforme a la idiosincrasia y espíritu de los pueblos y de sus necesidades nacionales, y no adaptarse a una estéril globalización que no enriquece sino empobrece, como solía decir un eximio escritor y conocedor de la educación como Ricardo Rojas.

Es significativa la anécdota que nos contaba el Prof. Daniel Augusto Arias –historiador fallecido muy recordado-, relacionada con el Dr. Manuel Belgrano -uno de los precursores de la enseñanza nacional-, que nos sirve de ejemplo sobre los alcances extracurriculares y extra institucionales de la educación e instrucción pública.

Si tenemos en cuenta la importancia del conocimiento de la economía y de las matemáticas para contrarrestar la dependencia de cualquier poder extra nacional -tal cual se conformó nuestro país a pesar de su independencia política-, me contaba el Prof. Daniel Arias que Manuel Belgrano había estudiado Derecho en Salamanca, España, y había desistido de seguir el doctorado. Fue entonces que, años antes de la revolución de mayo, "la Corte lo nombró –a pesar de ser criollo, seguramente debido a sus altas cualidades profesionales- a cargo del Consulado de Buenos Aires, institución dedicada al fomento de la industria, la agricultura y el comercio, para cuyo propósito el Consulado tenía a su cargo una serie de Cátedras, desde donde se impartía el conocimiento de diversos rubros".

Sin embargo, y no casualmente -me contaba Arias-, "a Belgrano le suprimieron la Cátedra de Matemáticas, pues siendo él criollo, y teniendo en cuenta los recientes levantamientos comuneros, existía el peligro para los españoles de que los hijos del país pudieren adquirir conocimientos matemáticos (de cálculos) para utilizarlos contra España en el manejo de la balística, particularmente en los barcos artillados". Detrás de la educación estaban presentes los intereses nacionales contrapuestos de uno y otro lado. Esa sería una de las razones de la Independencia.

Al Dr. Manuel Belgrano le corresponde aquel pensamiento que ilumina nuestra Educación desde 1813, aunque muchas veces a ese sol se lo quiera tapar con las manos: "El maestro debe inspirar a sus alumnos un espíritu nacional que les haga preferir el bien público al privado, y estimar en más calidad lo americano a la de extranjero".

A propósito de los conocimientos adquiridos sobre educación, el mismo Sarmiento reconoce la experticia de Manuel Belgrano, acuñada tanto en sus "Memorias", el "Reglamento de Escuelas de 1813", como en los "Escritos Económicos" del héroe de nuestra Independencia.

La Escuela de la Patria

No en vano el Dr. José Ignacio de la Roza sería reconocido por su gran labor de gobierno con el título de «Promotor del Progreso Sanjuanino», tanto en lo institucional y apoyo a la gesta libertadora, como en lo económico (especialmente la obra pública) y en lo educacional -creación de la Escuela de la Patria y de otros niveles de enseñanza-, entre otros adelantos.

En efecto, el nuevo gobernador sanjuanino, hombre de confianza del Gobernador cuyano y organizador del Ejército de los Andes, comprometió con San Martín y con la causa americana todos sus esfuerzos sin descuidar la labor educacional. En una época signada por los cambios de vida y condición nacional, la tarea educacional se sobreponía a todas las dificultades y aseguraba la educación en suelo provincial.

En efecto, José Ignacio de la Roza fue el insigne fundador de la "Escuela de la Patria" en San Juan, lugar donde los niños de esa generación, sin distinción de clases -con la asistencia de unos trecientos niños, entre ellos nuestro comprovinciano Domingo Faustino Sarmiento-, aprendieron a leer y escribir, a sumar, restar, dividir y multiplicar.

"El gobierno de San Juan –relata Sarmiento en "Recuerdos de Provincia"- hizo venir en 1816 de Buenos Aires unos sujetos dignos por su instrucción y moralidad de ser maestros en Prusia". Eso decía Sarmiento, que había asistido nueve años a la Escuela de la Patria (desde los cinco a los 14 años de edad) y para quien los Seminarios de Prusia eran "el pináculo de la humilde profesión de maestros".

El 22 de abril de 1816 tomó posesión de aquella escuela pública el Preceptor don Ignacio Fermín Rodríguez, quien tuvo a sus dos hermanos por ayudantes: José y Roque. La Escuela de la Patria ocupaba un amplio local de tres salones frente a la Plaza de Armas, que presentaba una decoración desusada para la época.

"La enseñanza –según detallan Héctor Arias y Carmen Peñaloza-, estaba dividida en tres cursos: en el primero, los alumnos principiantes aprendían los rudimentos de la lectura y escritura; en el segundo se agregaba doctrina cristiana y nociones de aritmética y gramática; y en el tercero y último curso ingresaban los niños previo examen de los otros dos anteriores, para aprender gramática, ortografía, aritmética comercial, álgebra hasta ecuaciones del segundo grado, historia sagrada y doctrina cristiana". A su vez, los alumnos que egresaban de la Escuela de la Patria debían rendir un examen oral, que se convertía en espectáculo público al que concurrían las autoridades y los vecinos, sirviéndoles de marco el pórtico de la Iglesia Matriz.

Del año 1816 es también el Reglamento dictado por el Cabildo a la Junta Protectora de las Escuela, con el fin de que dicha Junta pudiere ejercer su cometido de vigilancia sobre los establecimientos educacionales del territorio sanjuanino. Por su parte, el Congreso Nacional determinó aplicar (1816 – 1820) "el producto de las herencias transversales a la educación, haciendo intervenir a los Cabildos". A partir de entonces -gracias a la intervención patriótica del Estado se contó con esos fondos para "atender regularmente el mantenimiento de las escuelas".

Así, durante los años de José Ignacio de la Roza, San Juan tuvo enseñanza primaria, femenina y superior, al tiempo que progresó en todos los sentidos. Por eso, la expulsión violenta en 1820 del notable estadista sanjuanino, como lo había sido años atrás la expulsión de los Jesuitas (1767), resultó para nuestra provincia el abandono de esas dos grandes obras civilizadoras. Años después, en 1843, desde Chile, Sarmiento se quejaba: "He nacido en una provincia ignorante y atrasada".